ébranlement

de quelques

certitudes

soutenant

la relation

visuelle

au monde

© Bertrand Gadenne, la bougie

Sous sa modestie simplement descriptive du contenu "imaginaire" de cette exposition, le titre choisi par Bertrand Gadenne laisse entrevoir un discret ébranlement de quelques certitudes soutenant la relation visuelle au monde, d'ordinaire oublieuse de l'extrême singularité physique de la lumière et inconsciente de l'extension insoupçonnée des phénomènes de projection.

À première vue, une œuvre récente, La naissance de l'écriture, datée de 2006 se présente comme une série de photographies couleur, apposées au mur, et ne faisant donc appel à aucun des dispositifs de vidéo ou de diapositives jusque-là caractéristiques de sa démarche. Ces images représentant les vingt-six lettres de l'alphabet seraient dépourvues de tout caractère spectaculaire si leur écriture un peu tremblée ne se révélait pas avoir été tracée sur une surface noire par le cheminement d'un escargot dont la bave luisante y inscrit les couleurs du ciel.

Dans ce que l'on pourrait pressentir chez Bertrand Gadenne d'un projet d'"Histoires naturelles de la visibilité", convoquant au fil de l'exposition le jour et la nuit, divers animaux, divers âges de la vie humaine ainsi que des "éléments" comme le feu, l'eau, l'air et la terre, le choix d'un escargot, non seulement comme motif d'une œuvre mais comme partenaire de sa réalisation, est particulièrement significatif.

S'il est naturel que la lumière se reflète dans la trace laissée par cet animal, il l'est beaucoup moins que celle-ci coïncide systématiquement avec les lettres de l'alphabet. Pour ce faire, l'artiste a donc procédé à la manière d'un dompteur de cirque, contraignant artificiellement le trajet de cet animal - en l'exposant plus qu'il ne le souhaitait à la lumière – afin qu'il suive le chemin requis pour cette écriture voulue "naturelle".

Cette puissance de la lumière sur le comportement du vivant avait déjà déterminé dans son œuvre antérieure le choix de certains animaux. Les papillons qui apparaissent lorsque la main coupe le trajet d'un faisceau lumineux sont bien connus pour être attirés spontanément par la lumière, et cette attraction s'est ainsi révélée partagée par celui dont le geste a provoqué la manifestation de leur image, latente dans la tache de lumière projetée au sol.

C'est d'un procédé à la fois géométrique et technique de projection que Gadenne avait déjà tiré l'effet saisissant d'agrandissement démesuré d'un hibou, animal cette fois photophobe, semblant guetter de l'intérieur d'une salle obscure le passage d'une proie dans le monde "réel", hors du cadre de son image.

Les fonds noirs sur lesquels l'escargot dessine en lettres de ciel l'alphabet qui, du fait même de sa nature fragmentaire, pourra composer les mots nommant toutes les choses du monde visible constituent donc le degré zéro – et par là quasi-naturel – des dispositifs par lesquels Bertrand Gadenne construit ses "fictions visuelles". Et leur force de conviction vient tout autant de la précision de leur mise en œuvre que d'un lien profond entre perception et illusion (Et c’est ce lien qu’au rebours de l’art qui le tend, tout l’effort de la science s’emploie à dénouer…), lien dont témoigne justement le triple sens : géométrique, technique et psychologique, du mot de projection.

D'un point de vue technique, un certain degré d'obscurcissement des lieux est certes nécessaire à ces dispositifs de projection. Mais cette relative "extinction" du monde environnant l'image trahit aussi un désir animant la démarche de Gadenne. Alors que la lumière domine impérieusement le monde naturel par la fabuleuse vitesse de propagation de ses rayons, par la variété des phénomènes de réflexion et d'absorption, de réfraction et de diffraction qui conditionnent la visibilité en général, ses dispositifs et ses appareillages semblent tendre au contraire à dompter son cours sauvage, un peu comme il le faisait avec le parcours de l'escargot. Ce n'est donc pas sans humour que cet animal d'une légendaire lenteur a été choisi pour écrire avec de la lumière…

D'un point de vue géométrique, la figure du cône et sa section triangulaire interviennent fréquemment dans les descriptions optiques du trajet des rayons lumineux, que ce soit à partir d'une source ponctuelle ou lorsqu'ils traversent un orifice pour former une image dans un sténopé ou à travers une lentille. La prégnance de cette figure – cette fois redoublée – se manifeste d'une manière particulièrement épurée dans le dispositif de La chute d'eau. La découpe selon deux triangles opposés par leurs pointes d'un écran flottant dans l'espace opère une matérialisation du visible aussi surprenante que celle des papillons à ceci près qu'à l'évanescence d'une image s‘est ici substituée une paradoxale constance d'un phénomène.

Par sa découpe conforme à l'image qu'il accueille, l'écran confère à celle-ci la quasi-consistance d'une chose, en l'occurrence celle d'un sablier dans laquelle la turbulence d'une eau scintillante aurait remplacé l'écoulement linéaire – comme celui de la lumière – des grains de sable. La fiction visuelle qu'opère cette transposition se révèle ici très subtile. Alors qu'un sablier mesure l'écoulement du temps jusqu'au terme de l'accumulation des grains, la projection en boucle de cette chute d'eau dé-mesure jusqu'à l'infini ce mouvement du temps. À la différence de l'image du fleuve dont l'écoulement symbolisait chez Héraclite l'impermanence des choses au fil du temps, la magie de Gadenne semble avoir capturé ce dernier dans cet espace hermétiquement clos à l'intérieur duquel il paraît se débattre furieusement – mais en vain – pour reprendre l'infinité de son cours. L'audace poétique de cette figuration du temps se double d'ailleurs dans cet étrange "sablier d'eau" d'une fidélité scientifique à la double nature de la lumière : corpusculaire, comme des grains de sable et ondulatoire comme une agitation liquide…

À première vue, une œuvre récente, La naissance de l'écriture, datée de 2006 se présente comme une série de photographies couleur, apposées au mur, et ne faisant donc appel à aucun des dispositifs de vidéo ou de diapositives jusque-là caractéristiques de sa démarche. Ces images représentant les vingt-six lettres de l'alphabet seraient dépourvues de tout caractère spectaculaire si leur écriture un peu tremblée ne se révélait pas avoir été tracée sur une surface noire par le cheminement d'un escargot dont la bave luisante y inscrit les couleurs du ciel.

Dans ce que l'on pourrait pressentir chez Bertrand Gadenne d'un projet d'"Histoires naturelles de la visibilité", convoquant au fil de l'exposition le jour et la nuit, divers animaux, divers âges de la vie humaine ainsi que des "éléments" comme le feu, l'eau, l'air et la terre, le choix d'un escargot, non seulement comme motif d'une œuvre mais comme partenaire de sa réalisation, est particulièrement significatif.

S'il est naturel que la lumière se reflète dans la trace laissée par cet animal, il l'est beaucoup moins que celle-ci coïncide systématiquement avec les lettres de l'alphabet. Pour ce faire, l'artiste a donc procédé à la manière d'un dompteur de cirque, contraignant artificiellement le trajet de cet animal - en l'exposant plus qu'il ne le souhaitait à la lumière – afin qu'il suive le chemin requis pour cette écriture voulue "naturelle".

Cette puissance de la lumière sur le comportement du vivant avait déjà déterminé dans son œuvre antérieure le choix de certains animaux. Les papillons qui apparaissent lorsque la main coupe le trajet d'un faisceau lumineux sont bien connus pour être attirés spontanément par la lumière, et cette attraction s'est ainsi révélée partagée par celui dont le geste a provoqué la manifestation de leur image, latente dans la tache de lumière projetée au sol.

C'est d'un procédé à la fois géométrique et technique de projection que Gadenne avait déjà tiré l'effet saisissant d'agrandissement démesuré d'un hibou, animal cette fois photophobe, semblant guetter de l'intérieur d'une salle obscure le passage d'une proie dans le monde "réel", hors du cadre de son image.

Les fonds noirs sur lesquels l'escargot dessine en lettres de ciel l'alphabet qui, du fait même de sa nature fragmentaire, pourra composer les mots nommant toutes les choses du monde visible constituent donc le degré zéro – et par là quasi-naturel – des dispositifs par lesquels Bertrand Gadenne construit ses "fictions visuelles". Et leur force de conviction vient tout autant de la précision de leur mise en œuvre que d'un lien profond entre perception et illusion (Et c’est ce lien qu’au rebours de l’art qui le tend, tout l’effort de la science s’emploie à dénouer…), lien dont témoigne justement le triple sens : géométrique, technique et psychologique, du mot de projection.

D'un point de vue technique, un certain degré d'obscurcissement des lieux est certes nécessaire à ces dispositifs de projection. Mais cette relative "extinction" du monde environnant l'image trahit aussi un désir animant la démarche de Gadenne. Alors que la lumière domine impérieusement le monde naturel par la fabuleuse vitesse de propagation de ses rayons, par la variété des phénomènes de réflexion et d'absorption, de réfraction et de diffraction qui conditionnent la visibilité en général, ses dispositifs et ses appareillages semblent tendre au contraire à dompter son cours sauvage, un peu comme il le faisait avec le parcours de l'escargot. Ce n'est donc pas sans humour que cet animal d'une légendaire lenteur a été choisi pour écrire avec de la lumière…

D'un point de vue géométrique, la figure du cône et sa section triangulaire interviennent fréquemment dans les descriptions optiques du trajet des rayons lumineux, que ce soit à partir d'une source ponctuelle ou lorsqu'ils traversent un orifice pour former une image dans un sténopé ou à travers une lentille. La prégnance de cette figure – cette fois redoublée – se manifeste d'une manière particulièrement épurée dans le dispositif de La chute d'eau. La découpe selon deux triangles opposés par leurs pointes d'un écran flottant dans l'espace opère une matérialisation du visible aussi surprenante que celle des papillons à ceci près qu'à l'évanescence d'une image s‘est ici substituée une paradoxale constance d'un phénomène.

Par sa découpe conforme à l'image qu'il accueille, l'écran confère à celle-ci la quasi-consistance d'une chose, en l'occurrence celle d'un sablier dans laquelle la turbulence d'une eau scintillante aurait remplacé l'écoulement linéaire – comme celui de la lumière – des grains de sable. La fiction visuelle qu'opère cette transposition se révèle ici très subtile. Alors qu'un sablier mesure l'écoulement du temps jusqu'au terme de l'accumulation des grains, la projection en boucle de cette chute d'eau dé-mesure jusqu'à l'infini ce mouvement du temps. À la différence de l'image du fleuve dont l'écoulement symbolisait chez Héraclite l'impermanence des choses au fil du temps, la magie de Gadenne semble avoir capturé ce dernier dans cet espace hermétiquement clos à l'intérieur duquel il paraît se débattre furieusement – mais en vain – pour reprendre l'infinité de son cours. L'audace poétique de cette figuration du temps se double d'ailleurs dans cet étrange "sablier d'eau" d'une fidélité scientifique à la double nature de la lumière : corpusculaire, comme des grains de sable et ondulatoire comme une agitation liquide…

© Bertrand Gadenne, la bulle

Deux pièces de Bertrand Gadenne illustrent bien l'action de ses dispositifs sur le cours "sauvage" de la lumière. Dans L'orage, un moniteur placé sur le sol a été redressé verticalement de telle sorte que le profil d'une chaîne de montagnes montre plus clairement son analogie frappante avec celui d'un visage humain. C'est donc dans ce cas la dimension psychologique du phénomène de projection qui est ici mise en jeu, comme elle le fut lorsque les astronomes des anciennes civilisations dessinèrent à partir de la distribution aléatoire des étoiles les figures des héros ou des animaux de leurs mythologies. À cette patiente et immémoriale reconnaissance de l'apparence humaine dans le chaos lumineux du ciel, ce dispositif a substitué la brutale mise en évidence d'une ressemblance, illuminée par les éclairs d'un orage nocturne. Réduisant cette fois sur l'écran d'un moniteur l'immensité d'un paysage aux dimensions d'un visage, Gadenne semble avoir fait de l'éclair, une métaphore de l'activité du regard porté sur le monde. Comme le jaillissement de la foudre, cette activité est en effet capricieuse et son intensité varie de manière imprévisible au cours du temps pour déceler parfois, en de soudaines "illuminations" de l'esprit, ce qui de l'altérité fondamentale du réel peut néanmoins revêtir pour l'œil humain une familiarité ou une signification éclairante pourtant demeurées inaperçues jusque-là.

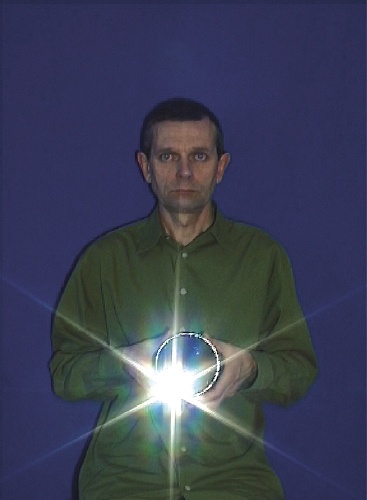

L'éblouissement constitue un autre cas limite d'une mise en jeu de la lumière excédant la simple visibilité du monde. L'artiste en personne nous fait face, immobile, tenant dans ses mains un disque noir où l'on ne distingue que deux ou trois points lumineux avant que n'en surgisse, presque sous l'aspect d'une grosse étoile, un éclat de lumière. On pourrait penser que Gadenne répète dans cette œuvre le jeu d'un enfant s'amusant à éblouir par surprise à l'aide d'un miroir, une personne assez éloignée pour ne pas découvrir l'auteur de ce stratagème si n'objectaient précisément à cette hypothèse exclusivement ludique la proximité de sa présence et le sérieux de son visage. Par son caractère délibérément "minimal", ce dispositif rapproche la rapidité du jaillissement aveuglant de la lumière du mouvement imperceptible des mains, suggérant par là l'extrême précision requise dans la manipulation et l'appareillage du phénomène lumineux, risquant toujours de faire disparaître ou de perturber la visibilité des images. Mais surtout, en semblant incarner humainement le rôle d'un projecteur lumineux qui tout en étant tourné vers nous livrerait en même temps son image, Gadenne donne une paradoxale interprétation corporelle du dispositif technologique qui, à nos côtés, la met en scène dans la pénombre.

À plusieurs reprises, Bertrand Gadenne fait intervenir dans l'œuvre même les composantes physiques (la chaleur de la lampe et sa ventilation) qui accompagnent le fonctionnement optique des systèmes de projection. À partir de l'image fixe d'une diapositive, La vigne vierge crée le spectacle d'un feuillage agité par le vent en disposant un écran de papier de soie partiellement découpé à l'arrière du projecteur, près de son ventilateur, un miroir étant alors utilisé pour renvoyer le faisceau porteur de l'image vers cet écran. Le motif du feuillage a certes été choisi pour la photosensibilité naturelle de cet organe végétal et la modification de sa couleur au fil des saisons. Mais le dispositif de projection répète sur la matière de la diapositive cette altération de la couleur qui, en peu de jours, voit l'image pâlir sous l'intensité lumineuse de la lampe. Cette accélération du processus chromatique dû à l'amplification de la lumière dévoile alors une homologie profonde entre un phénomène technique et la spécificité du phénomène naturel qu'il prend pour motif. Il est en effet caractéristique de l'art de Gadenne que l'effet "magique" latent dans toute relation à l'image ne soit pas disjoint du dispositif de sa production, l'enjeu "moral" de sa démarche résidant moins dans l'exécution réussie d'un tour d'illusionnisme que dans son désir de nous faire partager son émerveillement devant les artifices techniques et "naturels" touchant la lumière.

Tout en étant mis en scène sur de simples écrans vidéo, les deux enfants qui interprètent La bougie et Le souffleur de bulle incarnent, encore plus concrètement que ne le faisait l'artiste lui-même dans L'éblouissement, le phénomène – et l'activité – de projection. Alors que cette œuvre laissait entrevoir par éclats quelques traits de la géométrie rayonnante de la lumière, c'est désormais l'air, soufflé dans une bulle de savon ou sur le vacillement d'une bougie, qui va porter au regard deux petits apologues sur la fragilité des images.

Accompagné d'une discrète bande-son de bruits de respiration, le montage de chacune de ces deux petites séquences pourrait être dit : "en miroir" puisque, par exemple, une fois risqué le volume extrême de la bulle, le cours des images de cette action se poursuit sans rupture en sens inverse. S'il ne s'en dégage nulle impression de trucage, ce n'est pas du fait de la précision technique de son exécution, mais bien plutôt parce que le regard, captivé par les reflets ondoyants sur la bulle tout comme par la beauté picturale du portrait de la jeune fille, éprouve immédiatement le sentiment que "ces images ne tiennent qu'à un souffle". Et dès lors toute invraisemblance, toute étrangeté se justifiera – au point d'être inaperçue – si elle peut en agencer la préservation et épouser, comme si elles étaient des êtres vivants, le rythme de leur respiration…

Le titre donné à cette exposition : Fragments d'un monde à projeter peut alors commencer tout autant à déployer ses significations qu'à faire entendre aussi l'urgence de son interpellation. En choisissant ses "fragments du monde" parmi des évènements, des animaux ou des plantes étroitement liés à la lumière – par nature, tels l'éclair de l'orage, le scintillement d'une cascade, ou sous le mode de la répulsion tels l'escargot, le hibou comme de l'attraction pour les papillons, Bertrand Gadenne les mettait en scène dans des dispositifs lumineux qui les attiraient vers la ressemblance, la mesure, la présence de l'homme et de ses artifices. En faisant franchir à sa présence le seuil de l'image pour qu'il y projette à son tour son souffle ou y tende son miroir, il suggère alors l'obscure nécessité que ce monde soit projeté – à tous les sens de ce terme – pour qu'il puisse soutenir durablement son exposition, toujours menacée de disparition, au temps comme à la lumière.

L'éblouissement constitue un autre cas limite d'une mise en jeu de la lumière excédant la simple visibilité du monde. L'artiste en personne nous fait face, immobile, tenant dans ses mains un disque noir où l'on ne distingue que deux ou trois points lumineux avant que n'en surgisse, presque sous l'aspect d'une grosse étoile, un éclat de lumière. On pourrait penser que Gadenne répète dans cette œuvre le jeu d'un enfant s'amusant à éblouir par surprise à l'aide d'un miroir, une personne assez éloignée pour ne pas découvrir l'auteur de ce stratagème si n'objectaient précisément à cette hypothèse exclusivement ludique la proximité de sa présence et le sérieux de son visage. Par son caractère délibérément "minimal", ce dispositif rapproche la rapidité du jaillissement aveuglant de la lumière du mouvement imperceptible des mains, suggérant par là l'extrême précision requise dans la manipulation et l'appareillage du phénomène lumineux, risquant toujours de faire disparaître ou de perturber la visibilité des images. Mais surtout, en semblant incarner humainement le rôle d'un projecteur lumineux qui tout en étant tourné vers nous livrerait en même temps son image, Gadenne donne une paradoxale interprétation corporelle du dispositif technologique qui, à nos côtés, la met en scène dans la pénombre.

À plusieurs reprises, Bertrand Gadenne fait intervenir dans l'œuvre même les composantes physiques (la chaleur de la lampe et sa ventilation) qui accompagnent le fonctionnement optique des systèmes de projection. À partir de l'image fixe d'une diapositive, La vigne vierge crée le spectacle d'un feuillage agité par le vent en disposant un écran de papier de soie partiellement découpé à l'arrière du projecteur, près de son ventilateur, un miroir étant alors utilisé pour renvoyer le faisceau porteur de l'image vers cet écran. Le motif du feuillage a certes été choisi pour la photosensibilité naturelle de cet organe végétal et la modification de sa couleur au fil des saisons. Mais le dispositif de projection répète sur la matière de la diapositive cette altération de la couleur qui, en peu de jours, voit l'image pâlir sous l'intensité lumineuse de la lampe. Cette accélération du processus chromatique dû à l'amplification de la lumière dévoile alors une homologie profonde entre un phénomène technique et la spécificité du phénomène naturel qu'il prend pour motif. Il est en effet caractéristique de l'art de Gadenne que l'effet "magique" latent dans toute relation à l'image ne soit pas disjoint du dispositif de sa production, l'enjeu "moral" de sa démarche résidant moins dans l'exécution réussie d'un tour d'illusionnisme que dans son désir de nous faire partager son émerveillement devant les artifices techniques et "naturels" touchant la lumière.

Tout en étant mis en scène sur de simples écrans vidéo, les deux enfants qui interprètent La bougie et Le souffleur de bulle incarnent, encore plus concrètement que ne le faisait l'artiste lui-même dans L'éblouissement, le phénomène – et l'activité – de projection. Alors que cette œuvre laissait entrevoir par éclats quelques traits de la géométrie rayonnante de la lumière, c'est désormais l'air, soufflé dans une bulle de savon ou sur le vacillement d'une bougie, qui va porter au regard deux petits apologues sur la fragilité des images.

Accompagné d'une discrète bande-son de bruits de respiration, le montage de chacune de ces deux petites séquences pourrait être dit : "en miroir" puisque, par exemple, une fois risqué le volume extrême de la bulle, le cours des images de cette action se poursuit sans rupture en sens inverse. S'il ne s'en dégage nulle impression de trucage, ce n'est pas du fait de la précision technique de son exécution, mais bien plutôt parce que le regard, captivé par les reflets ondoyants sur la bulle tout comme par la beauté picturale du portrait de la jeune fille, éprouve immédiatement le sentiment que "ces images ne tiennent qu'à un souffle". Et dès lors toute invraisemblance, toute étrangeté se justifiera – au point d'être inaperçue – si elle peut en agencer la préservation et épouser, comme si elles étaient des êtres vivants, le rythme de leur respiration…

Le titre donné à cette exposition : Fragments d'un monde à projeter peut alors commencer tout autant à déployer ses significations qu'à faire entendre aussi l'urgence de son interpellation. En choisissant ses "fragments du monde" parmi des évènements, des animaux ou des plantes étroitement liés à la lumière – par nature, tels l'éclair de l'orage, le scintillement d'une cascade, ou sous le mode de la répulsion tels l'escargot, le hibou comme de l'attraction pour les papillons, Bertrand Gadenne les mettait en scène dans des dispositifs lumineux qui les attiraient vers la ressemblance, la mesure, la présence de l'homme et de ses artifices. En faisant franchir à sa présence le seuil de l'image pour qu'il y projette à son tour son souffle ou y tende son miroir, il suggère alors l'obscure nécessité que ce monde soit projeté – à tous les sens de ce terme – pour qu'il puisse soutenir durablement son exposition, toujours menacée de disparition, au temps comme à la lumière.

Paul Guérin

Strasbourg, novembre 2006

© Bertrand Gadenne, éblouissement