|

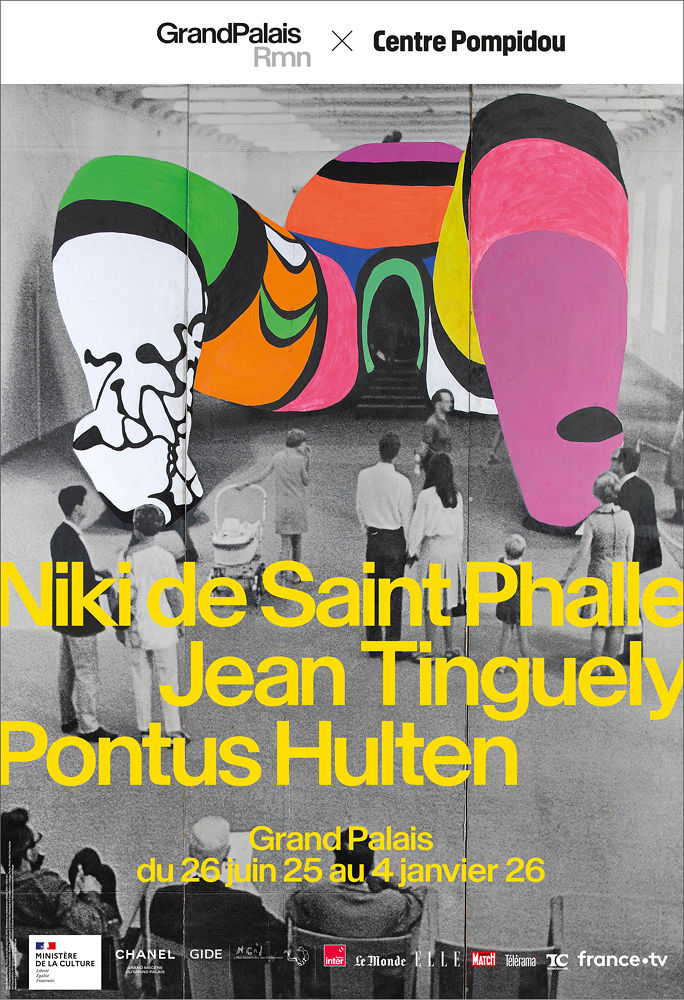

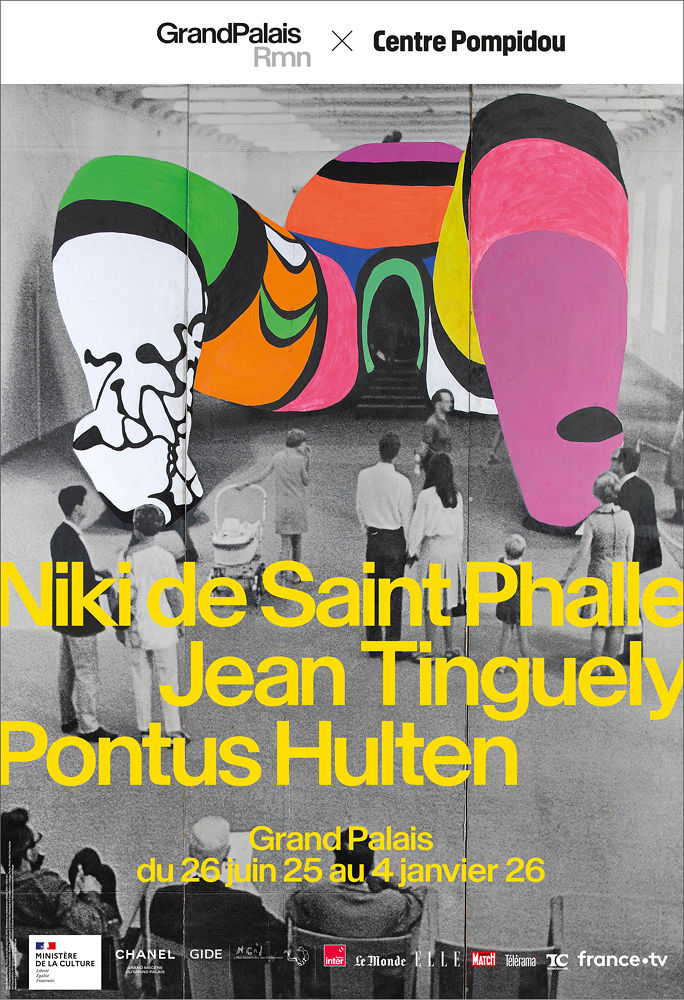

Le Centre Pompidou présente une magnifique exposition dans les nouvelles salles restaurées du Grand Palais complètement lumineuses. Un volume que nous ne pouvions pas imaginer depuis leur clôture il y a plus de 20 ans !

Niki de Saint Phalle (1930-2002) et Jean Tinguely (Né à Fribourg 1925-1991 à Berne)

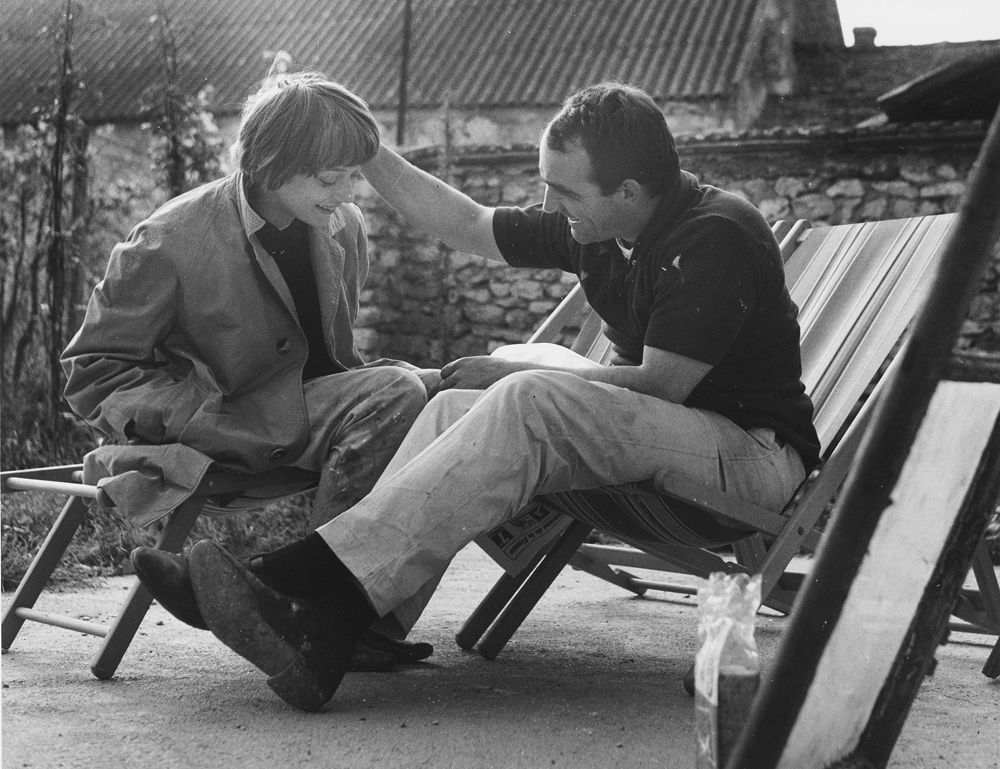

se rencontrent en 1956. A cette époque, elle est l'épouse de l'écrivain américain Harry Mathews (1930-2017) ; ce dernier a eu de nombreuses traductions de ses livres en France, et lui, le compagnon de l'artiste suisse Eva Aeppli (1925-2015). Fin 1960, les époux Mathews se séparent et Niki de Saint Phalle s'installe avec Tinguely, séparé d'Aeppli. Niki de Saint Phalle travaillera avec Tinguely jusqu'à sa mort à plusieurs reprises. Leur œuvre à quatre mains la plus connue étant la Fontaine Stravinsky, inaugurée en 1983 qui jouxte le Centre Pompidou. Elle a été remise en état tout récemment.

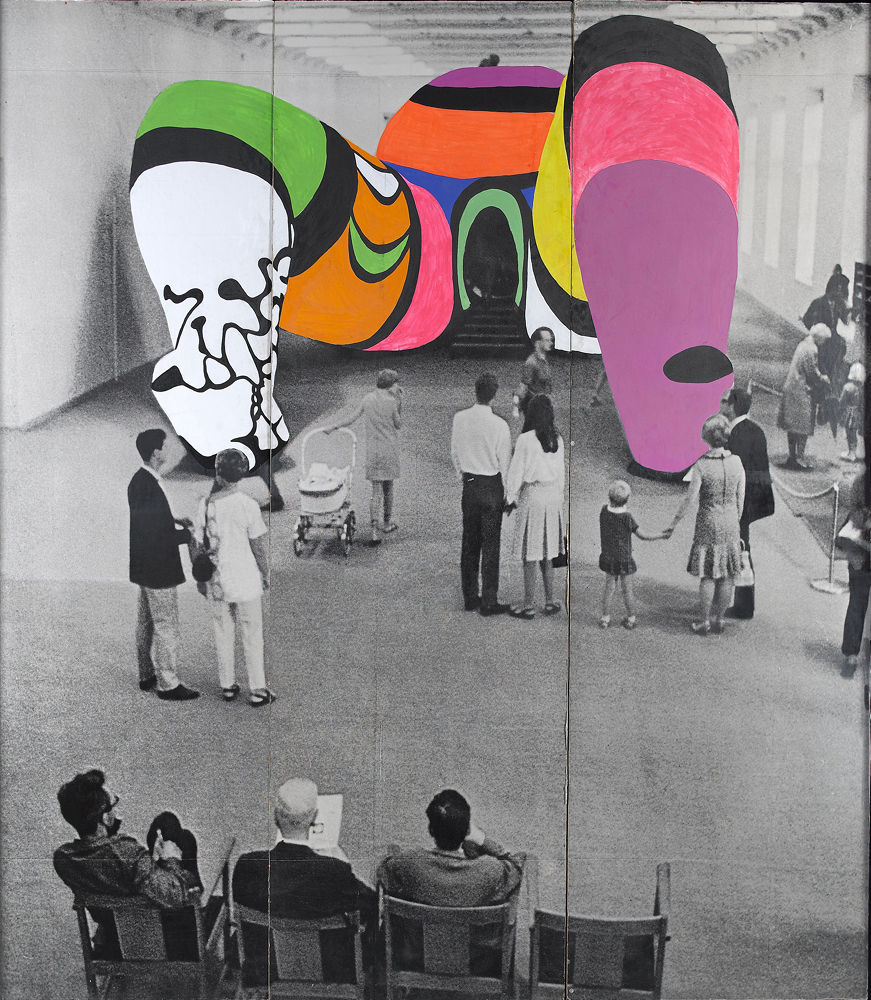

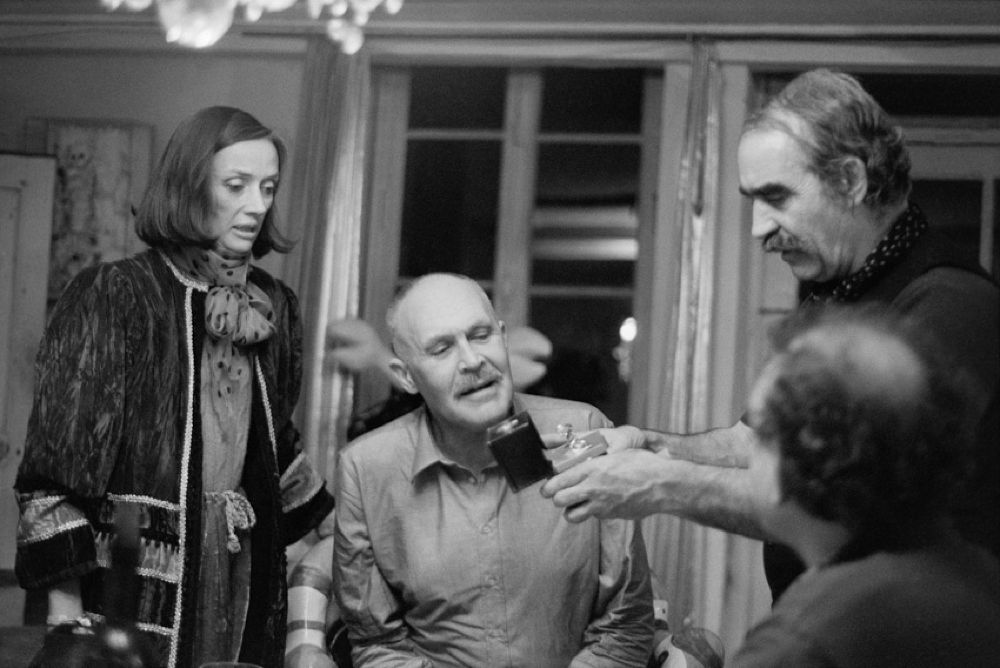

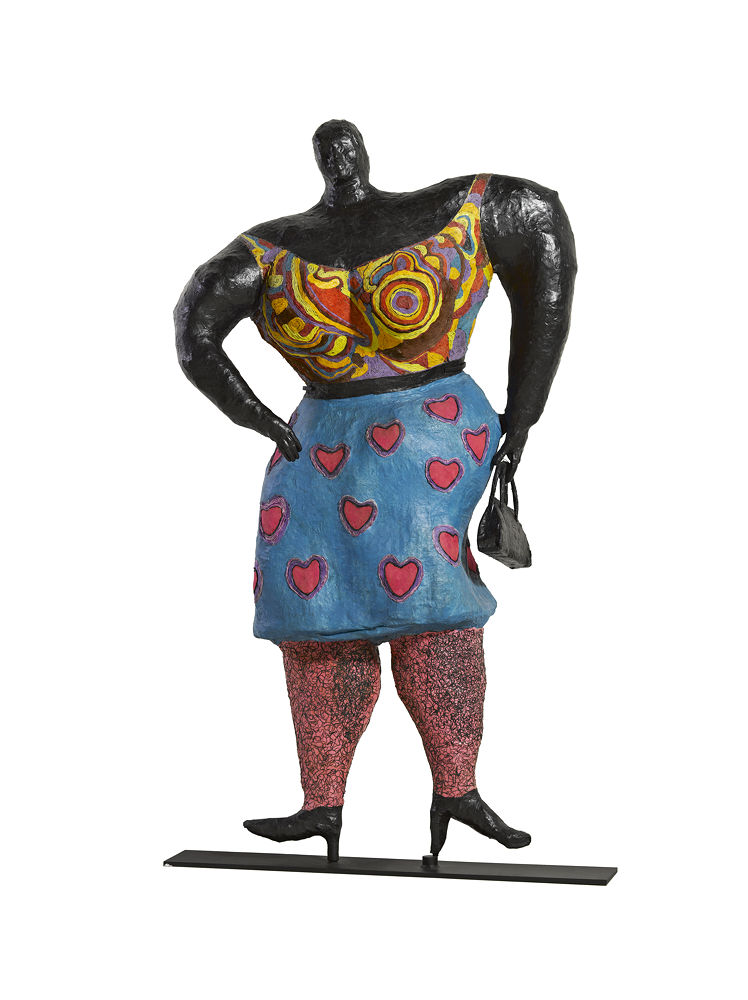

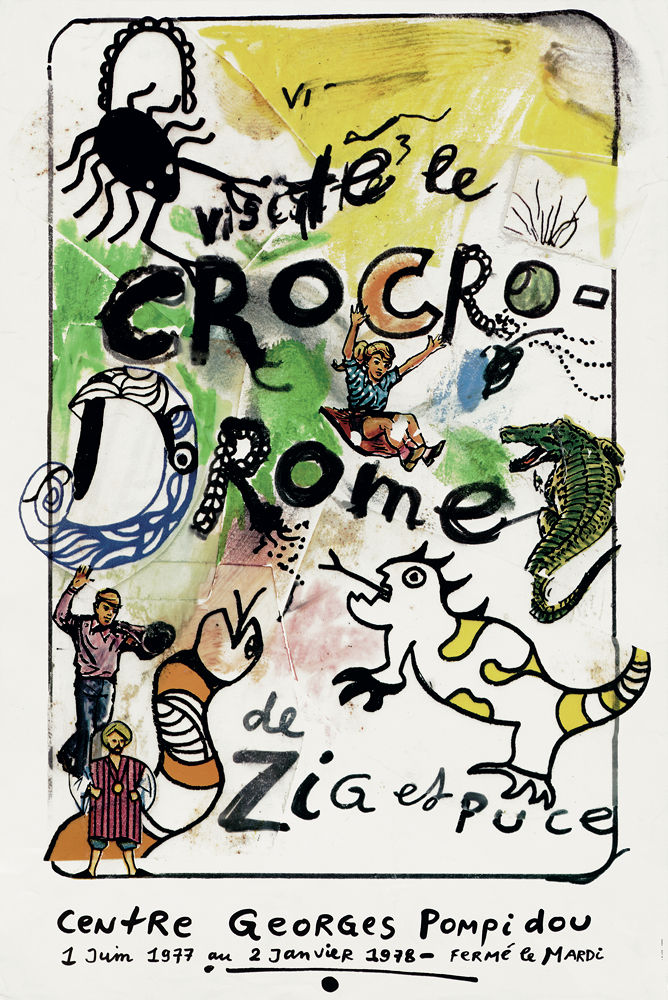

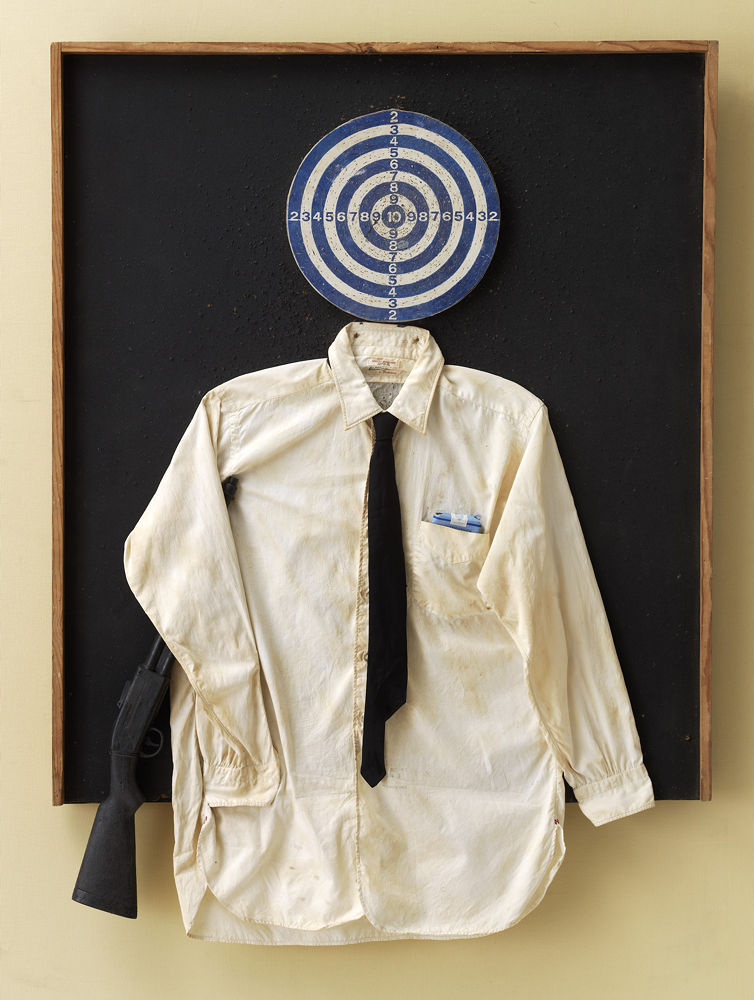

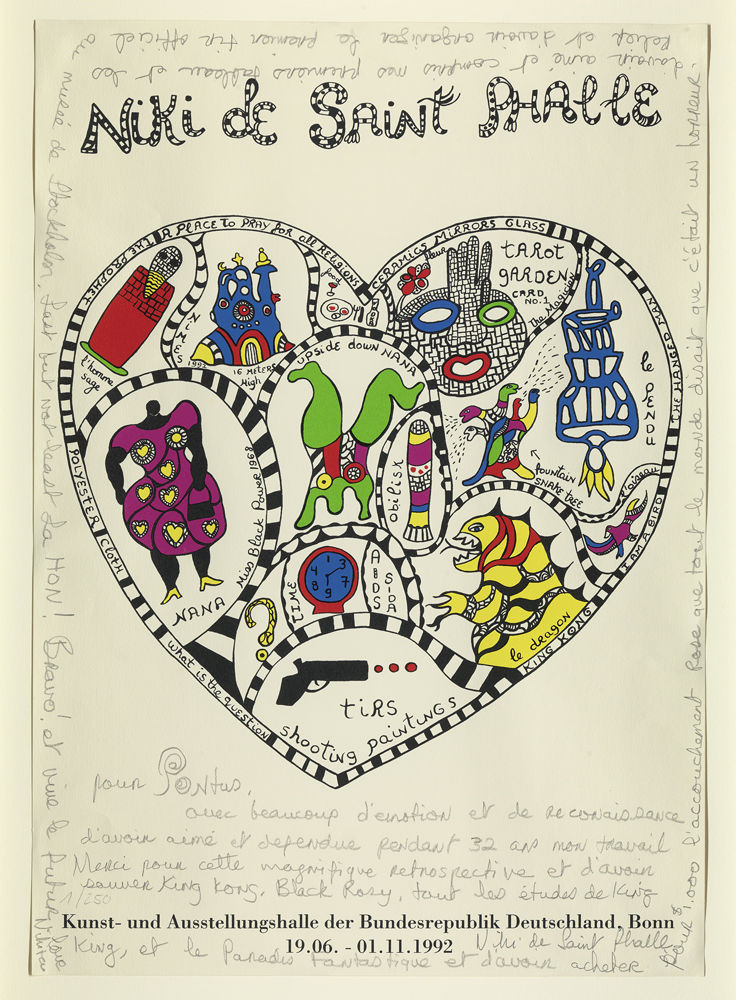

Couple uni par des liens indéfectibles et une vision de l'art comme acte de rébellion, ces deux artistes ont marqué les premières décennies du Centre Pompidou avec des réalisations spectaculaires, telles Le Crocrodrome de Zig & Puce (1977) ou la Fontaine Stravinsky (1983). Le premier directeur du Musée national d'art moderne, Pontus Hulten (1924−2006) a offert un soutien inconditionnel aux deux artistes, favorisant l'acquisition par les institutions d'œuvres majeures, et organisant au Centre Pompidou des rétrospectives (Saint Phalle en 1980 ; Tinguely en 1988). Ce dernier deviendra le premier directeur du centre Pompidou de 1977 (ouverture le 31 janvier) à 1981. De nombreux documents, photographies et films retracent son histoire et son amitié avec les deux artistes, totalement complices. Niki de Saint Phalle est connue pour ses fameuses Nanas colorées que l'on peut voir au Grand Palais. (On peut en voir une immense à la gare de Zurich.) Et plus tard pour ses Tirs, peinture à la carabine. Des reliefs de plâtre blancs renfermant des poches de couleurs sur lesquels elle tire pour "faire saigner la peinture". Acte de contestation. Ses célèbres Nanas colorées et joyeuses s'inscrivent dans la continuité de cette approche iconoclaste, gaie.

Tinguely doit aussi la rapidité de son succès à sa capacité à établir des contacts par son sens du réseau. Dès 1954, dans le cadre de l'exposition à la galerie Arnaud, il se lie d'amitié avec le critique d'art suédois Pontus Hulten. Ces trois formeront un trio de personnalités incontournables. Rapidement, Tinguely tisse aussi des contacts internationaux. Lors de ces années d'études, Tinguely revient sur sa formation et ses découvertes : "C'était une chance de fréquenter l'École des Beaux-Arts. Et c'est là où j'ai vécu autre chose : c'est le nouveau choc de l'art contemporain et la découverte de l'art en soi, la présence de l'art ; avant tout l'aventure qui représente l'art de ce siècle. En tout cas, l'existence de Schwitters m'a troublé. Et ce n'était pas facile de comprendre la présence de Marcel Duchamp. On commençait à découvrir l'idéologie du dadaïsme, le message des constructivistes russes."

Pontus Hulten disait : "Les machines de Tinguely sont des anti-machines, plutôt que des machines. On veut trouver dans les machines la régularité et la précision. Tinguely recherche le désordre mécanique. Les engrenages de ses peintures n'ont pas d'autre précision que celle du hasard. Cet art repose sur l'idée de la roue, sur la répétition et le changement perpétuel." Il orchestre également la réalisation de leurs projets d'installations hors normes, tant au Moderna Museet de Stockholm, la première institution qu'il dirige de 1960 à 1973, – avec la gigantesque sculpture pénétrable Hon – en katedral, en 1966, soit 25 mètres de longueur, 9 mètres de largeur et 6 mètres de hauteur, dont on peut voir les photos, les films et les plans dans l'exposition actuelle. Ainsi que toutes les relations entre ces trois personnages liés par le même sens de l'invention, de l'engagement et un certain sens de la subversion.

L'exposition se déploie en une dizaine de chapitres qui sont autant d'aventures singulières vécues sous le signe de la liberté, voire de l'anarchisme, mais aussi de la complicité et de la joie. La richesse de la collection du Centre Pompidou associée à des prêts majeurs d'institutions françaises et étrangères, permet de découvrir ou redécouvrir tant les machines animées et sonores de Jean Tinguely que les reliefs et sculptures colorés de Niki de Saint Phalle. Niki de Saint Phalle réalisa le magnifique Jardin des Tarots en Toscane, à Capalbio (province de Grosseto), Tinguely participa à sa construction et dessina les structures. Les machines animées, plus ou moins autodestructrices et "inutiles", de Tinguely, sont une critique acide de la mécanisation et du progrès technologique de la société industrielle des Trente Glorieuses. L'exposition présente également des films d'archives rares et toute une correspondance de lettres-dessins autour des œuvres et des projets titanesques de Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, menés en complicité avec Pontus Hulten.

Sophie Duplaix précise : "Comment cet anarchisme se traduit-il dans les œuvres ? Pour Niki de Saint Phalle, il s'agit d'une part de mettre en crise la pratique conventionnelle de la peinture, en particulier avec ses Tirs, d'autre part, celle de la sculpture, avec ses Nanas et ses réalisations monumentales. Mais aussi de soutenir la cause des femmes, dans une attitude nuancée qui n'est pas celle d'un féminisme pur et dur, mais la démonstration de la puissance féminine sans renoncer à la féminité. Pour Tinguely, la création de machines inutiles, déceptives, parfois cocasses, met en péril l'idée même de progrès technologique. Si Tinguely se réfère également à l'anarchisme dans ses propos ou à travers certains titres donnés à ses œuvres, il reconnaît lui-même que ses lectures sur le sujet ont moins structuré une pensée que nourri une attitude de rébellion face à l'art et à l'institution. La question cruciale de l'autonomie de l'individu se retrouve dans sa volonté de créer un art pour tous, participatif, grâce auquel le public peut s'épanouir, c'est-à-dire à la fois s'amuser et remettre le monde en perspective. L'œuvre de Niki de Saint Phalle est parfaitement en écho avec ces conceptions. L'art doit sortir du cadre, inviter tout un chacun à l'aborder sans retenue, proposer de nouveaux canons de beauté, se développer dans l'espace public." Extrait du catalogue de l'exposition, sous sa direction. Le Crocodrome est présent dans l'exposition ; les Méta-Matics, machines à dessiner, avec tiges animées par des moteurs où un stylet trace des lignes dans tous les sens sur des feuilles de papier. Une idée qui avait été appréciée par des artistes contestataires de cette époque. C'était une manière de mettre en question le geste de l'artiste… Parallèlement, Tinguely a réalisé une série autour de portraits de philosophes : Rousseau, Bergson, Heidegger avec des dispositifs aux éléments les plus humoristiques. Un humour partagé avec les œuvres de Saint Phalle. La dernière salle d'exposition rappelle la rétrospective du Centre Pompidou en 1980 et l'œuvre King Kong de 1963. Les machines de Tinguely occupent amplement les espaces, soit deux étages des salles consacrées à cette scénographique multiple, emplie d'œuvres que nous avons plaisir à découvrir et à redécouvrir, notamment : L'enfer, un petit début de 1984. Le spectateur sera illuminé par toutes ces œuvres. Une manière de conjuguer la modernité du passé et le temps présent – une autre modernité inoxydable !

Patrick Amine

Paris, juillet 2025

Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten

Centre Pompidou au Grand Palais

Du 20 juin jusqu'au 10 janvier 2026. Commissariat : Sophie Duplaix.

Entrée square Jean Perrin, 17 Avenue du Général Eisenhower,75008 Paris

Le catalogue Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten, sous la direction de Sophie Duplaix

21 × 30 cm, 336 pages, 45€. Coédition Centre Pompidou / GrandPalaisRmn.

www.grandpalais.fr

Notes :

Le Centre Pompidou pour sa dernière exposition, a donné carte blanche à l’artiste allemand, Wolgang Tillmans, qui a imaginé un projet d’installation de photographies dans les 6000 m2 du niveau 2 de la BPi, transformant ainsi l’espace jusqu’au 22 septembre, et qui clôture ainsi la programmation du bâtiment parisien. Tillmans intègre aussi dans cette vaste installation des œuvres vidéo, musique, son et textes, dans une scénographie qui joue avec les dispositifs d’une bibliothèque pour y découvrir enfin des analogies entre son travail d’artiste et ce lieu des savoirs. La Métamorphose du Centre est en cours et à venir dans toute la France et à l’étranger. Dont acte !

Note Exposition Art Brut :

Du 11 juin au 21 septembre 2025, Grand Palais + Centre Pompidou. Galerie 8. Collection de Bruno Decharme (fin des années 1970). 1000 œuvres de 242 artistes dont 400 sélectionnés pour cette exposition. L’accès aux œuvres d’art brut relève souvent d’un sauvetage improbable. Sans les indispensables « passeurs » que furent médecins, infirmiers, amis, amateurs curieux, collectionneurs mais aussi marchands, ces productions issues de la marge auraient tout simplement disparu, sous l’effet de la destruction ou de l’oubli. Cette exposition, conçue à partir d’une donation d’exception, celle de Bruno Decharme au Centre Pompidou, présente un panorama de l’art brut riche d’environ quatre cents œuvres, qui s’étendent du XVIIe siècle jusqu’à nos jours.

Lignes biographiques : Niki de Saint Phalle et Tinguely.

En Flash-Back. Tinguely s’installe à Paris en 1961 et travaille à un rythme époustouflant en créant différents ensembles de sculptures et reliefs cinétiques ; à partir de 1954, il intensifie ses réalisations d’automates, reliefs et sculptures mobiles en fil métallique, et l’été de cette même année, il a une première opportunité d’exposition personnelle à la galerie Arnaud à Paris. Ses œuvres cinétiques, avec leurs mécanismes saccadés et leur fonctionnement tout sauf parfait, sont en constante transformation et, ce faisant, relèvent aussi du hasard.

Au mois d’avril 1955, la galerie Denise René consacre à l’art cinétique l’exposition Le Mouvement, lors de laquelle Tinguely montre quatre de ses premiers groupes d’œuvres. Le Mouvement est la première grande exposition sur l’art cinétique. Outre Rotative Demisphere de Marcel Duchamp (photo de Man Ray), de l’année 1925, et deux mobiles d’Alexander Calder, elle présente des œuvres d’art alors contemporaines de Yaacov Agam, Jesús Rafael Soto, Victor Vasarely, Pol Bury, Robert Jacobsen, Richard Mortensen, Robert Breer et Jean Tinguely, ainsi qu’un programme de films abstraits des années 1918 à 1935.

En 1959, Tinguely invente ses machines à dessiner, les Méta-Matics. Le carton d’invitation à l’exposition à la galerie Iris Clert est en soi déjà une incitation directe à produire soi-même des œuvres d’art. Avant l’exposition, Tinguely avait déposé un brevet pour ces machines interactives, par lesquelles l’artiste interroge le rapport classique entre celui qui crée, l’œuvre créée et ceux qui la contemplent.

En 1958, les contacts s’intensifient avec Yves Klein, le critique d’art Pierre Restany et la galeriste parisienne Iris Clert, laquelle expose dans sa galerie l’installation de Tinguely : Mes étoiles – Concert pour sept peintures. Au mois de novembre 1959, Tinguely est convié par l’Institute of Contemporary Arts (ICA) de Londres à la conférence "Art, Machines, and Motion". La soirée consiste en plusieurs parties, dont la démonstration d’une machine à dessiner aux allures de vélo qui, actionnée par deux cyclistes, produit des quantités invraisemblables de papier qui enfouissent le public. A propos de son Homage to New York, mise en scène le 17 mars 1960, il dira : "Surtout c’était un numéro que j’ai fait devant le monde culturel à New York. Cette machine, elle était là, sans que ces autorités culturelles puissent en quelque sorte l’absorber, la muséifier, la mettre dans un cadre, la conserver. C’était une splendide œuvre d’art. Elle avait disparu, elle avait retourné, elle n’avait aucun sens, elle est devenue de l’esprit pur, elle était réellement purifiée, elle n’était pas en quelque sorte commerciale. … Je n’étais pas du tout à la recherche d’une stabilité, du tout, alors là. C’était l’instabilité totale dans la disparition et dans la fumée, dans le retour aux poubelles." Jean Tinguely.

À l’Exposition universelle de 1967 à Montréal, Tinguely apporte deux contributions : le relief mural, lui aussi tout en noir, Requiem pour une feuille morte pour le Pavillon suisse et, conjointement avec Niki de Saint Phalle, le jardin de sculptures Le Paradis fantastique pour le Pavillon français.

"Jean et moi-même avons suggéré de couvrir l’ensemble du toit d’une série de sculptures monumentales figurant une lutte joyeuse entre les créations masculines noires de Jean et les miennes avec leurs formes éminemment féminines et multicolores. Un jeu … sans vainqueurs ni vaincus." Niki de Saint Phalle

Note biographique de Jean Tinguely. En 1941, Tinguely commence un apprentissage de décorateur au grand magasin Globus. Par manque de discipline, il est congédié sans préavis en août 1943. Il achève toutefois sa formation en 1944 auprès du décorateur indépendant Joos Hutter qui l’incite à fréquenter assidûment l’école des arts appliqués de Bâle. C’est dans cette école que Tinguely étudie pour la première fois les œuvres d’art moderne. De 1944 à 1945, Tinguely effectue son service militaire dans l’armée suisse. Avec Eva Aeppli, il mène désormais une vie peu conventionnelle et habite notamment dans une maison en démolition, le fameux Burghof à St. Alban-Vorstadt, près du Kunstmuseum de Bâle. À cette époque, Tinguely réalise ses premières sculptures en fil métallique, encore existantes aujourd’hui. "Jean faisait au plafond de la pièce des choses avec des objets et des moteurs, un peu comme Calder." Eva Aeppli. Tinguely gagne sa vie en travaillant comme décorateur à son compte, à Bâle et à Zurich, et conçoit des vitrines de magasin qui font beaucoup parler d’elles. Ces décorations, souvent à partir de fil métallique, laissent déjà transparaître la griffe artistique ultérieure de Tinguely. Fin 1952, Jean Tinguely et Eva Aeppli partent s’installer à Paris. Leur fille Miriam, née le 27 janvier 1950, reste chez les parents de Tinguely à Genève. Le couple vit ses premières années à Paris dans la pauvreté. Tinguely continue de concevoir des vitrines, tandis qu’Aeppli coud et vend des petites poupées en tissu. Ils sont aidés par leur ami commun Daniel Spoerri qui bénéficie d’une modeste bourse. En 1955, ils emménagent dans un atelier de l’impasse Ronsin, à Paris.

À la fin des années 1960, Jean Tinguely imagine, avec Niki de Saint Phalle et l’artiste suisse Bernhard Luginbühl, de réaliser en secret une tête monumentale, un "monstre", au cœur de la forêt. L’emplacement choisi, à Milly-la-Forêt (Essonne), se situe non loin du village où Tinguely et Saint Phalle se sont installés en 1964, après avoir quitté l’impasse Ronsin à Paris. L’élaboration de ce gigantesque édifice de ferraille et matériaux de récupération, baptisé par la suite Le Cyclop, dure 25 ans. Tinguely en orchestre la construction avec l’aide de divers collaborateurs et sollicite plusieurs amis artistes afin que leur œuvre soit présente au sein de cette sculpture hors norme. Victime d’actes de vandalisme dans les années 1980, l’œuvre encore en cours d’élaboration est donnée par les artistes à l’État français en 1987. Elle sera ouverte au public en 1994, Saint Phalle ayant poursuivi son achèvement après la mort de Tinguely selon ses instructions, avec l’aide d’Hulten, premier président de l’Association Le Cyclop, créée pour en assurer la pérennité et l’animation.

Niki de Saint Phalle (Neuilly-sur-Seine en 1930- décédée à La Jolla, Etats-Unis- en 2002) est née d'une mère américaine, Jeanne-Jacqueline Harper et d'un père français, André Marie de Saint Phalle (1906-1967), fils du polytechnicien Pierre de Saint-Phalle (1859-1937) et de Catherine Virginie Frédérique de Chabannes La Palice (1865-1942), Catherine Marie-Agnès de Saint-Phalle est le deuxième enfant d'une famille de cinq (John, Marie-Agnès, Claire, Elizabeth, Richard). Confiée pendant trois ans à ses grands-parents qui vivent à la campagne, dans la Nièvre, elle grandit ensuite à New York et se marie à l'âge de 18 ans avec l’écrivain et poète Harry Mathews, un ami d'enfance. C'est d'abord un mariage civil, puis sur l'instance des parents de Niki de Saint Phalle, les jeunes gens procèdent à un mariage religieux à l’église française de New York.

Elle cache, pendant des années, un lourd secret, le viol par son père à l’âge de onze ans, qu'elle révèlera en 1994, à 64 ans, dans son livre Mon secret, Ed de la Différence, 1994. La première édition de Traces : Remembering 1930-1949 : une autobiographie, Acatos, réédition en 2014, La Différence.

|