|

L'heure est aux retrouvailles entre la ville d'Aix-en-Provence et son grand maître Paul Cezanne (1839-1906) (1), né et mort dans ses murs. Elle avait déjà plus modestement, sonnée en 2006 à l'occasion du centenaire de la mort de l'enfant du pays. Denis Soutane, alors directeur du Musée Granet, avait en effet montré un nombre important d'œuvres du peintre dans "Cézanne en Provence". Cette année, grâce à un effort financier très important de la ville (2), et à Bruno Ely, l'actuel directeur du musée et commissaire général de l'exposition, une nouvelle manifestation d'ampleur internationale est consacrée à l'artiste. Bien que le thème choisi à Granet "Cézanne au Jas de Bouffan" apparaît plus réduit, il s'agit en fait de beaucoup plus qu'une exposition. La ville se consacre entièrement, ou presque, à l'artiste. Elle, pourtant longtemps tiède voire réticente à célébrer son peintre majeur, lui rend un hommage vibrant durant toute une saison "Cezanne 2025" ou "Cezanne chez lui" comme aime le souligner Sophie Joissains, Maire d'Aix-en-Provence, à travers une célébration à multiple facettes (3).

Une relation longtemps conflictuelle

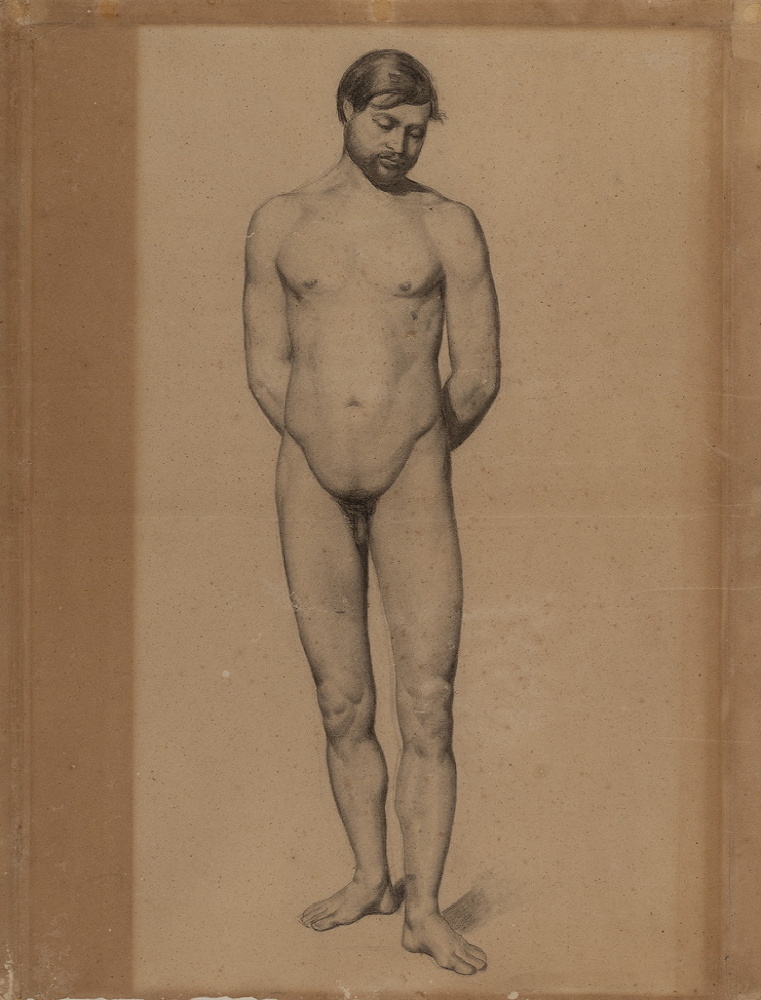

L'année Cezanne replace donc LE maître au centre de sa terre natale qui a été avec le domaine de son père, ses paysages et surtout la montagne Sainte-Victoire, l'écrin d'une grande partie de sa vie. Cet évènement culturel s'annonce comme inoubliable. Il vise à réparer des décennies de mise à l'écart. Jusque dans les années 1960, le musée Granet brilla à l'exception d'une Académie d'homme (1862) de jeunesse par son absence d'accrochage "cézannien". Henri Pontier (1842-1926), qui a dirigé le musée d'Aix (actuel musée Granet) de 1892 à 1925, serait à l'origine, vers 1900, de la fameuse phrase "Moi vivant, aucun Cézanne n'entrera au musée". Mais, pourquoi la relation entre Paul Cézanne et sa ville natale a-t-elle aussi longtemps été complexe, distante, voire conflictuelle ? Pourquoi, jusqu'à une époque relativement récente, Cézanne a-t-il été boudé, marginalisé ou ignoré par les autorités locales et une bonne partie de la bourgeoisie aixoise ? Plusieurs facteurs semblent expliquer cette curiosité

1 - Paul Cezanne est un artiste en rupture avec son temps, un anticonformiste provocant.

⁃ Au XIXe siècle, il est considéré comme un peintre étrange, incompris, hors normes, qui échappe aux canons académiques.

⁃ À Aix, cité quelque peu conservatrice, attachée aux traditions classiques, ses toiles jugées "inachevées" ou "brutales" ont longtemps déplu ni l'esthétique ni la modernité de sa peinture ne correspondaient aux goûts bourgeois locaux.

⁃ Cezanne a toujours été un rebelle discret, fuyant les cercles sociaux, méfiant envers les institutions, et vivant en marge des normes bourgeoises d'Aix. Il refusa plusieurs injonctions sociales, comme reprendre la charge d'avocat de son père, ce qui le fit passer pour un marginal.

⁃ Il n'a jamais cherché à séduire Aix, ni à y être "célébré", ce qui a nourri un ressentiment mutuel.

2 - La bourgeoisie locale lui est hostile.

⁃ L'artiste était vu par la bourgeoisie aixoise comme un gêneur mal poli et ingrat.

⁃ Jusqu'aux années 1950, aucune exposition importante ne lui est consacrée dans sa ville natale.

⁃ En 1906, lors de sa mort, aucun hommage officiel n'est rendu à Aix à cet "ours mal léché".

3 - C'est à Paris, Berlin ou New York que Cezanne a été reconnu comme l'un des pères de la peinture moderne.

La ville d'Aix en a-t-elle- pris ombrage ? Elle n'a commencé à revendiquer son héritage qu'à partir des années 1960, lorsque l'aura internationale du peintre était déjà très établie.

Un repentir

Depuis peu et cette année surtout, ce rejet passé est reconnu comme une faute culturelle. La ville tente de réparer cette absence mémorielle. En témoignent

⁃ la sculpture en bronze (inspirée d'une photo de Cezanne "sur le motif", réalisée en 2001 par le sculpteur Gabriel Sterk et offerte à la ville pour le centenaire de la mort du maître. Elle a été Installée en 2006 sur l'Esplanade César – face à la Fontaine de la Rotonde qui marque le centre d'Aix-en-Provence.

⁃ l'atelier des Lauves, dernier atelier de Cezanne (il y peignit de 1902 à sa mort en 1906), est transformé en musée grâce à un premier projet après restauration financée par des américains en 1954 et intégré à la municipalité en 1969. Il vient d'être rénové et ouvre à nouveau ses portes au public.

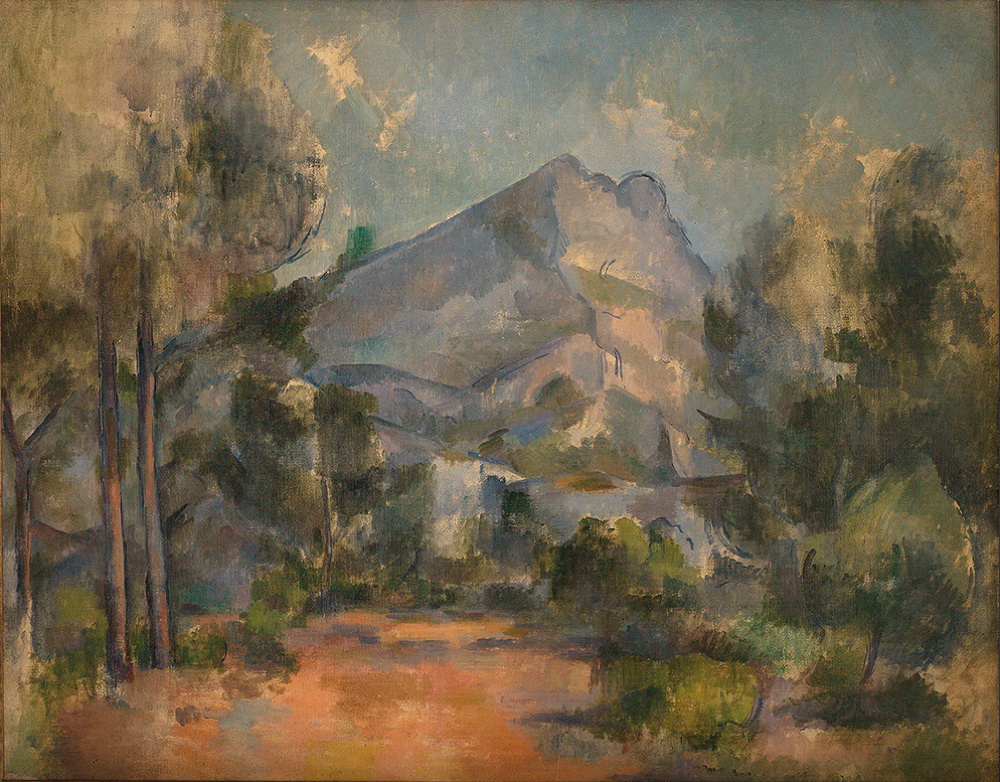

⁃ Le parcours naturel dédié à travers les sites cézanniens modernisés invite depuis quelques années à marcher sur les traces du maître, de la Route Cezanne, du Tholonet (site classé le 30 mai 1959), aux carrières de Bibémus (Cezanne y loua une cabane de 1895 à 1904), en passant par les lieux peints environnants (Montagne Sainte-Victoire …).

Un hommage à l'enfant du pays

C'est toute la ville qui s'anime aujourd'hui autour de son maître

• L'exposition "Cezanne au Jas de Bouffan"(du 28 juin au 12 octobre 2025) au Musée Granet, rassemblant plus de cent trente œuvres majeures, explore la relation intime du peintre avec la bastide familiale, lieu fondateur de son inspiration.

• La réouverture de la bastide du Jas de Bouffan, où le peintre vécut quarante ans a été restaurée avec soin.

• La nouvelle restauration et la réouverture de l'atelier des Lauves. Lors d'une de ses séances de peinture en plein air, Paul Cezanne découvre, perché sur la colline des Lauves, un cabanon et un terrain en vente. Séduit par l'endroit, il décide de l'acheter. En 1901, l'atelier des Lauves est construit. L'artiste dessine lui-même les plans de ce pavillon pour en faire un lieu entièrement dédié et adapté à son art. Au rez-de-chaussée, s'agencent des pièces à vivre, l'étage est consacré à un lumineux et vaste atelier de 50 m². Au sein de cet endroit mythique, Cezanne, dans les dernières années de sa vie, atteint la maturité de son art. Il puise l'inspiration en arpentant les allées de son oliveraie et donne naissance à des chefs-d'œuvre tels que ses tableaux des "Grandes Baigneuses". Les nouvelles restaurations du lieu et des collections ont été facilitées par l'acquisition d'un terrain voisin en 2016 pour en améliorer l'accès. Ce lieu emblématique retrouvera, dès que les plantations des espaces verts seront terminées, toute son authenticité, pour offrir un véritable bond dans le temps.

• Une exposition au musée du Vieil Aix (6 juin 2025 – 5 janvier 2026) Cezanne vu d'Aix, entre légende et mémoire collective interroge la réception de Cezanne à Aix, entre méfiance initiale et reconnaissance tardive. Objets, archives, photographies, peintures et documents retracent la réception de Cezanne à Aix, depuis son retour jusqu'à la création d'une mémoire collective autour de son œuvre.

• L'expo des expos - Cezanne au Pavillon de Vendôme en 1956 et 1961 (19 juin - 2 novembre 2025) - Musée du Pavillon de Vendôme. C'est une exposition idéale pour les curieux des coulisses d'un événement muséal majeur, de ses enjeux historiques et de la construction du mythe Cézanne à Aix.

• "La petite galerie Cezanne" – Galerie de la Manufacture (4 février – 12 octobre) exposition interactive conçue pour les 3–12 ans, avec ateliers de perspective, de couleur, et de création. Jouer et apprendre à « penser comme Cézanne ».

Cezanne au Jas de Bouffan Une exposition sans précédent

Au musée Granet, l'exposition phare de la saison propose un voyage à travers le Jas de Bouffan, bastide familiale qui fut le premier et principal atelier de Cezanne. Enrichie, la famille Cezanne s'était installée dans cette grande demeure acquise dix ans auparavant. Le père de Paul, d'origine modeste, ayant fait fortune dans la banque, inscrit son fils âgé de 18 ans à l'école gratuite de dessin d'Aix de 1857 à 1862. Il avait pour Paul de grandes ambitions et souhaitait le voir, comme lui, embrasser la carrière d'avocat. Mais, le jeune Paul, réfractaire, abandonne ses cours de droit. De guerre lasse, son père lui confie la décoration du "Grand salon". La pièce d'apparat devient atelier.

Le vieux musée aixois4 devient ainsi, pour quelques mois, un carrefour international rassemblant peintures, dessins, aquarelles, issues des plus grandes collections privées et publiques mondiales (Orsay, Orangerie, Chicago, New York, Tokyo…). Les œuvres présentées par les conservateurs sont toutes liées au Jas de Bouffan. Elles y ont toutes été peintes d'abord à l'intérieur de la bastide, sur les murs ou sur toiles puis, dans le parc (de 15 hectares à l'époque) qui devient un thème pictural à part entière. Ce qui caractérise le Jas de Bouffan dans le travail de Cezanne c'est aussi les paysans qui habitent probablement la ferme à l'est du domaine. Ils se distinguent des paysages et deviennent témoins de la vie quotidienne. A l'instar des personnages de la peinture classique ils sont magnifiés.

Cette exposition se divise en plusieurs sections

La première, avant de pénétrer dans la salle du musée la plus surprenante, nous fait découvrir quelques œuvres du jeune Cezanne étudiant en art. Nous pouvons y voir entre autres quelques dessins comme Le Christ et la Samaritaine, des peintures comme Le Rêve du poète, Le Baiser de la muse qu'il a réalisé d'après la toile de Félix-Nicolas, également exposée. Comme dans toutes les écoles consacrées à l‘apprentissage de la peinture on y pratique la copie des grands maîtres et l'étude du nu académique.

Le "Grand salon" quant à lui est reconstitué dans la suite des deux premières salles. Pour des raisons mercantiles, six ans après la vente de la bastide, les peintures murales, œuvres de jeunesse d'un Cezanne apprenti peintre et décorateur, ont été arrachées des murs, transférées sur toiles, vendues et dispersées. Concernant cette reconstitution, Bruno Ely confit "C'est une chose qui ne s'est jamais faite et qui ne se fera peut-être jamais plus, car les œuvres sont dispersées dans le monde entier".

Sur chacun des côtés de cette longue pièce nous découvrons le fac-similé des murs est et ouest de la bastide. Au Jas de Bouffan ils étaient couverts de peintures de paysages réalisées dans une grande diversité de style mais suivant un programme décoratif typique des bastides provençales. C'est sur les parois de ce salon que le jeune artiste viendra rompre lui-même l'unité thématique (mais pas stylistique) de ses travaux de jeunesse. Sans respect pour ses premières réalisations il superpose les sujets les plus variés portraits de proches, peintures religieuses, scènes galantes françaises à la manière du XVIIIe siècle. A l'époque, par sa volonté de faire "du Poussin sur nature", Cezanne apparaît comme un continuateur de l'esprit classique français.

Ces peintures murales ont été retrouvées récemment sous les enduits. Au cours des ans elles avaient fini par être recouvertes. A l'origine elles s'inscrivaient sur un mur rouge à décor de faux bois acajou que Paul Cezanne, encore novice, avait probablement lui-même peint. Au musée Granet, une trentaine d'originaux ont été rassemblés dans le "Grand salon" reconstitué. Ils se superposent, par fragments, sur la reproduction du décor.

Les Quatre saisons, longues toiles, quant à elles, tapissent les murs de d'alcôve du salon recréé tel qu'il était au Jas de Bouffan vers 1870. Au centre de d'alcôve, le Portrait de Louis-Auguste Cezanne fait office de contre point au milieu des quatre muses, peintes avec maladresse dans un style classique.

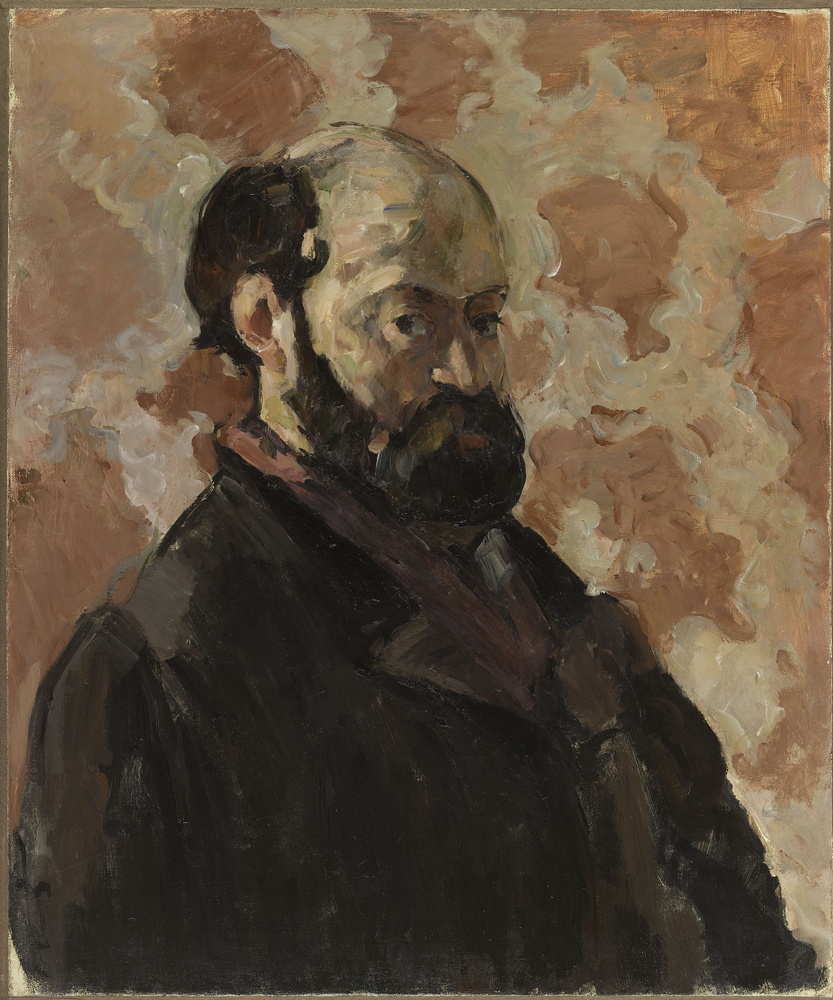

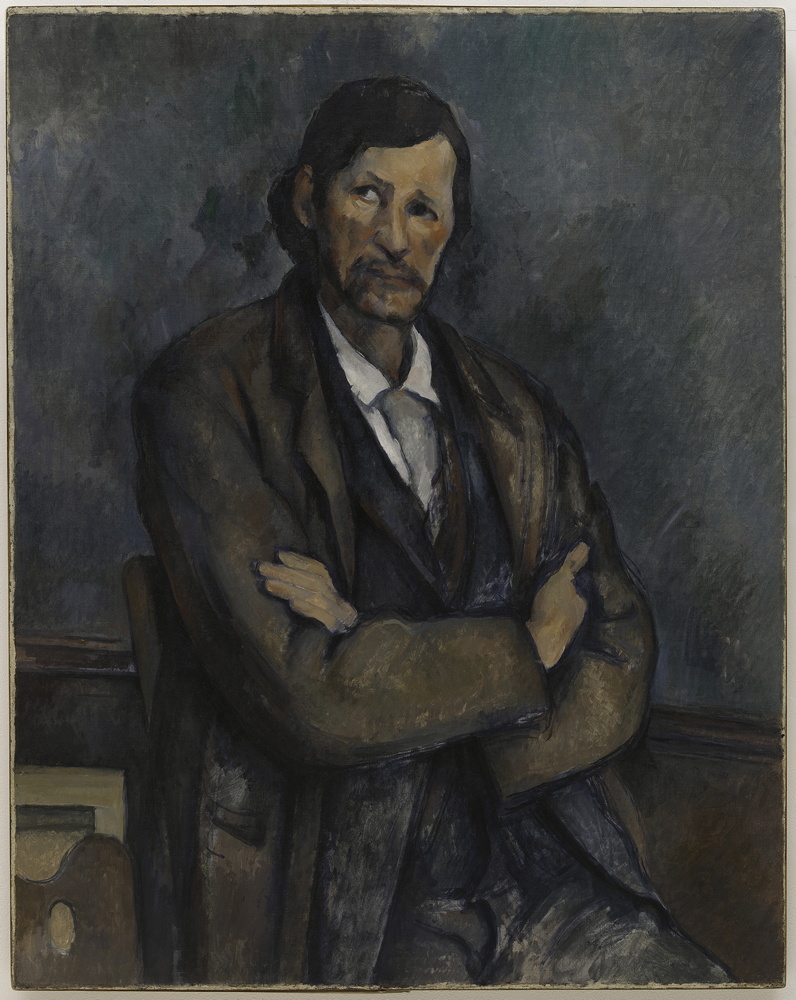

Dans les premières salles nous distinguons également les premiers portraits que l'artiste fait de sa famille (son père et son oncle surtout) et de ses amis Les proches du Jas de Bouffan peints dans une période qu'il nomme "couillarde". Ces œuvres sont alors sombres et tourmentées. A coup de couteau à palette déposant sur la toile une matière épaisse Cezanne donne aux visages une solidité puissante qui dans ses premières œuvres anticipe déjà de l'expressionnisme du XXe siècle. Craignant de perdre la pension que lui verse son père Paul Cezanne interdit à sa compagne Hortense Fiquet (rencontrée en 1869), de résider au Jas de Bouffan. Elle demeure à Paris et devra attendre d'être officiellement mariée pour apparaitre dans la demeure familiale avec son fils5. Sous la férule de son mari elle apprendra à "poser comme une pomme" et sera la figure féminine principale de l'œuvre de son conjoint. Mis à part de rares portraits de sa mère, la figure familiale immortalisée dans le travail de Cezanne reste celle de son père avec lequel pourtant ses rapports n'étaient pas simples.

Une section est consacrée au paysage du Jas de Bouffant. Sur ce thème, les premiers travaux de Cezanne apparaissent dans le grand salon. Ce genre devient récurent dans sa maturité. Avant les années 1870 ils conservent l'esprit "couillard" inspiré de Gustave Courbet et d'Honoré Daumier mais, entre les années 1870 et 1880, lors de voyages en région parisienne avec Camille Pissarro, sa palette s'éclaircit et il travaille la lumière en plein air dans le style impressionniste. Les joies de la lumière et des couleurs remplacent les tons lugubres de la phase révoltée et violente de sa jeunesse. Son port d'attache reste néanmoins la Provence où la nature, avec ses couleurs violentes, l'aide à développer un style plus personnel. Son pigment souvent déposé au couteau à peindre devient plus solide, à la fois fluide et dense. Il décomposait la lumière par touches colorées tout en maintenant la force de construction qu'impose son sujet : ferme, maison, arbre… Il travaille indifféremment la mine graphite, l'huile et l'aquarelle. Les tableaux présentés dans cet ensemble nous révèlent l'architecture du parc qu'il peint avec des perspectives improbables, dans plus de soixante œuvres la longue allée de marronniers, le bassin bordé de statues, la ferme et même la montagne de Sainte-Victoire visible autrefois du parc.

La nature morte est un thème essentiel dans l'œuvre de Cezanne à partir de 1880. Durant cette année, Louis Auguste Cezanne fait construire le premier véritable atelier de son fils sous les combles de la demeure, lui permet de mettre en pratique une recherche savante sur l'équilibre (instable) des formes, de l'espace et des couleurs. Ses pommes par exemple paraissent solides et rondes comme elles pourraient l'être dans une main. Elles sont traitées par touches palpables dont chacune, tout en restant visuelles nous fait prendre conscience d'une puissante volonté de l'esprit qui commande le geste précis de la main. La perspective elle-même, en donnant parfois l'impression de rester classique, recrée un monde construit d'une main libre, pièce par pièce. Les points de fuite sont inattendus. Les dimensions sont bouleversées. La lumière semble se poser sur les objets de manière aléatoire. Tout démontre une perpétuelle recherche plastique qui donnera par la suite les références majeures du cubisme.

Autre section les nus, baigneuses et baigneurs. Elle montre l'inspiration que Cezanne trouve dans le thème classique des bacchanales mais aussi les recherches qu'il fait sur les volumes et sa volonté d'intégrer une expression érotique à une recherche purement plastique. Ce thème a hanté sa vie. On dénombre actuellement environ deux cent compositions de baigneurs et baigneuses dans le monde.

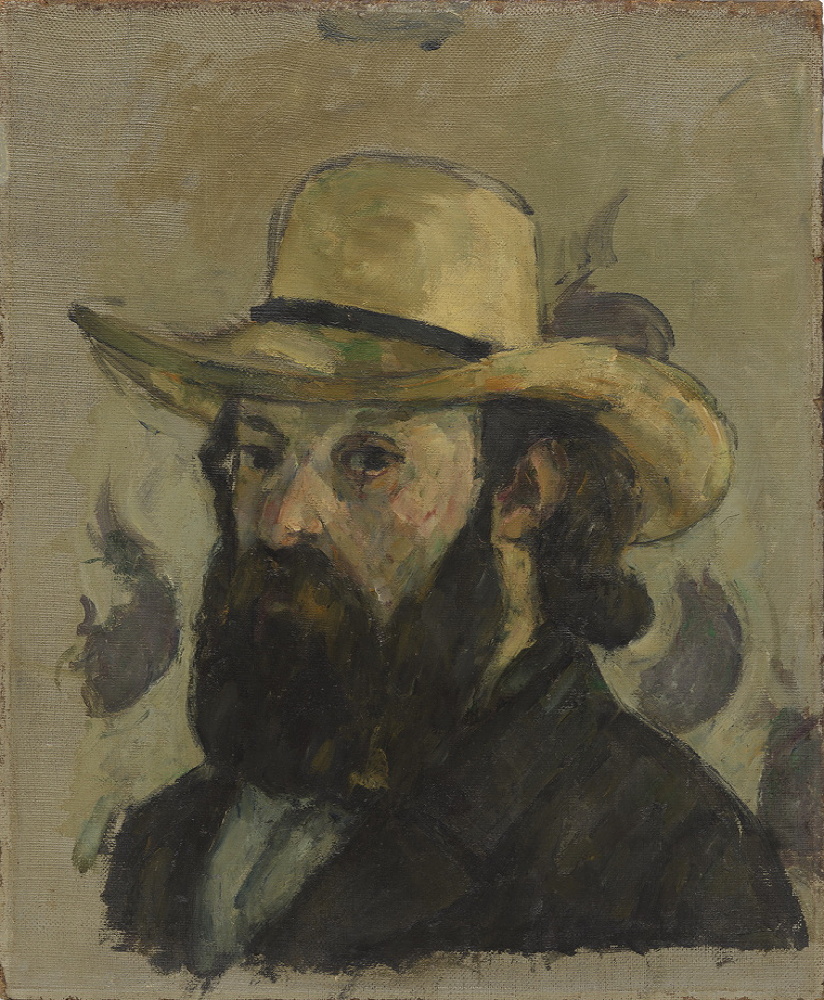

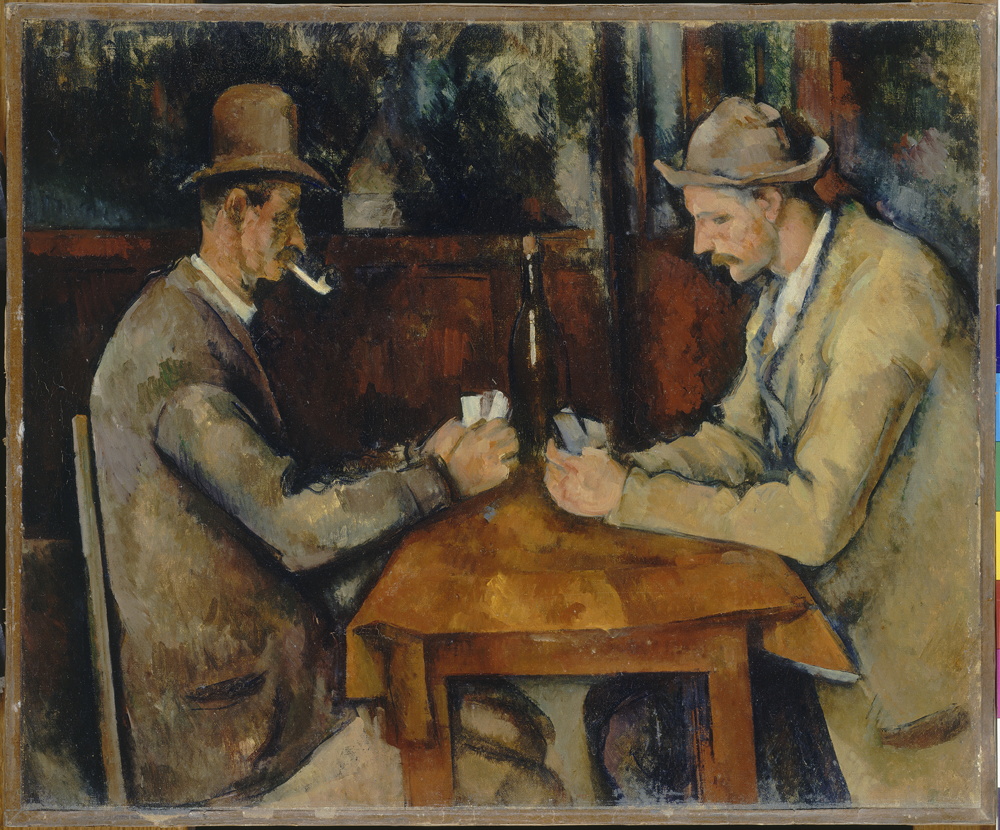

"Le peuple" qui habite le Jas de Bouffan, souvent des paysans, sert à l'artiste de modèle d'atelier. Il réalise de simples portraits en les magnifiant ou les portraiture en joueurs de cartes. La psychologie des personnages n'est pas réellement perceptible. L'artiste s'attache essentiellement à suggérer des plans, des masses et des volumes qui subtilement "géométrisent" les sujets. Ces figures deviennent monumentales et s'éloignent de leur réalité quotidienne. La représentation sur la toile d'un fragment de paravent, d'une cafetière, des tapisseries ou des papiers peints évoquent le Grand salon où l'artiste fait poser ses personnages. Parmi cette abondance d'œuvres de qualité très variable mais qui, parfaitement, montrent l'évolution stylistique de la peinture de Cezanne on remarquera entre autres

Les Quatre Saisons

Ces toiles décoratives monumentales constituent une tentative rare chez Cezanne d'aborder une thématique allégorique. Leur exécution murale, leur style naïf encore influencé par Delacroix, révèlent un jeune artiste tenté par la grandeur narrative. L'ensemble est peu connu et rarement exposé dans son intégralité. Il est présenté ici pour comprendre les débuts de Cézanne et son rapport conflictuel à la peinture académique. Cette toile montre une femme debout, traitée selon les canons antiques long drapé, nudité partielle, port hiératique. Mais les modèles semblent pesants, maladroits, presque taillés à la hache. Les corps sont puissants et rustiques, bien loin de l'idéalisation gracieuse des figures mythologiques classiques. Chaque personnage est isolé sur un fond relativement neutre, parfois végétal. On sent que le jeune artiste n'est à l'aise ni avec la perspective ni avec l'anatomie les jambes sont disproportionnées, les cous massifs, les regards figés. Mais déjà, il y a une volonté de monumentalité, une sorte de primauté du volume sur l'élégance. Nous lisons dans ces œuvres une tension entre l'intention académique et la matière picturale personnelle. Les drapés sont parfois informes, les gestes peu naturels. Il y a dans ces corps quelque chose de brut, de terrien, presque de paysan travesti en déesse. Cezanne utilise une palette "sourde", presque terreuse. Les couleurs évoquent les saisons, mais de manière sobre, sans éclats bruns pour l'automne, gris-bleu pour l'hiver, verdâtres pour le printemps. Il n'y a pas encore de vibration de la lumière la peinture reste statique, dense, plus proche du clair-obscur que de l'impressionnisme à venir.

Baigneur au rocher

est l'unique figure masculine décollée dans sa totalité du mur en plâtre sur lequel elle avait été peinte entièrement nue au bord de l'eau, dans un paysage rocheux et sombre. Il ne s'agit pas d'un nu académique idéalisé, mais d'un corps solide, presque lourd, à la carnation rugueuse et aux formes puissantes. Le corps est campé comme une masse, un rocher humain dans un environnement minéral. Cezanne cherche à fusionner l'homme et la nature, anticipant déjà cette fameuse volonté de "traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône". On perçoit ici l'émergence d'une logique constructive, presque cubique avant l'heure, dans la disposition du torse. Le travail s'inscrit dans la période de formation du jeune artiste. C'est une œuvre isolée, à la fois archaïque dans sa facture et révélatrice de ses aspirations profondes retour à la nature, primauté du corps, monumentalité, et tension plastique. Le thème du baigneur deviendra central dans son travail des années 1890, mais ici, il est encore traité dans une veine presque dramatique et romantique. Par cette démarche, Cezanne témoigne sa rupture avec la tradition classique. L'anatomie, schématique et fragmentée, annonce les recherches d'un Matisse ou d'un Picasso. C'est une œuvre de transition, entre classicisme et modernité en devenir. Le tableau n'a pas la lumière vibrante de l'impressionnisme il plonge au contraire dans une intériorité brute, presque primitive. Ce baigneur n'est pas un être de loisir ou de sensualité, mais un homme archaïque, comme revenu à l'état de nature, solitaire, méditatif, fusionné avec les éléments. Cezanne pose, dès cette époque, les bases de son ambition artistique déraciner le corps du canon académique, pour le reconstruire selon les lois de la forme, du volume et de la sensation intérieure. L'œuvre préfigure les grands Baigneurs des années 1890–1906, mais avec une noirceur et une tension que le Cezanne plus tardif abandonnera au profit d'une structure plus lumineuse et synthétique.

Portrait de madame Cezanne.

Comme dans beaucoup de représentations que l'artiste fait de sa compagne Hortense Fiquet nul recherche ici d'une imitation fidèle ou flatteuse du modèle. Paul Cezanne met au contraire en avant la structure, la présence silencieuse, et une forme de retrait intérieur. Le regard de madame Cezanne, tourné vers le haut et vers l'intérieur, accentue une distance émotionnelle qui confère au personnage une sorte de gravité muette. Une ligne continue, ferme et épurée, donne au visage une géométrie presque architectonique. Ce contour net — à la fois synthétique et structurant — évoque déjà ce que les cubistes reprendront après lui. La partie supérieure du tableau, ornée de formes abstraites évoquant des feuilles ou des arabesques, étonne. Ces éléments introduisent une dimension décorative rare chez l'artiste mais ils participent pleinement au rythme de l'œuvre. Il les a intégrés non comme un fond naturaliste, mais comme motif rythmique, en écho à la chevelure partagée du modèle, aux plis du col, et même à la courbe du menton. C'est une cohérence formelle qui se construit par correspondance de motifs, plus que par narration ou naturalisme. La palette est mate à dominante de gris bleuté, de chair pâle, de brun terreux. Cezanne n'emploie pas la couleur pour créer du modelé ou de la lumière, mais comme plage plastique, matière rythmique, capable d'organiser l'espace pictural. Le tableau ne capture pas un instant fugitif. Il construit une présence qui semble hors du temps, presque immobile. Tout concourt à une vision de l'être comme structure, plus que comme individu psychologique. Ce portrait est moins une image qu'une architecture intérieure, une réflexion sur la forme comme langage, et sur la peinture comme moyen de comprendre le monde. Il y déploie une poétique de l'équilibre, où chaque ligne, chaque tache, chaque inflexion participe d'un discours silencieux mais profond sur la relation entre le corps et l'espace.

La Femme à la cafetière.

L'œuvre appartient à sa période de maturité. Le modèle est une servante du Jas de Bouffan, représentée avec une frontalité hiératique. L'œuvre frappe par sa sobriété monumentale la femme est droite, presque immobile. Sa silhouette imposante, mais non idéalisée, évoque une sculpture plus qu'un portrait réaliste. Cezanne ne cherche pas la ressemblance psychologique, mais plutôt une structure picturale stable Les plis de la jupe, les pans du tablier, les volumes du visage sont traités par plans et masses, selon une logique constructive. Les couleurs sont sobres (bleus, bruns, gris), posées en aplats modulés qui accentuent le caractère intemporel de la scène. La cafetière, modeste objet du quotidien, devient un contrepoint formel à la figure humaine. Elle en équilibre la verticalité par une présence latérale, presque symbolique. Femme à la cafetière est une œuvre radicale dans sa retenue l'artiste transforme un sujet trivial en icône silencieuse, par un travail subtil sur la forme, l'équilibre et la couleur. C'est une des premières figures modernes du XXe siècle, ni psychologique ni narrative, mais plastique et monumentale. Ce tableau a été acquis très tôt par le collectionneur Victor Chocquet, ce qui a contribué à sa reconnaissance dans le cercle des amateurs éclairés avant sa consécration publique.

Baigneuses et baigneurs.

Ce thème a préoccupé Cezanne au Jas de Bouffan. Son ambition était la composition de toiles de très grandes dimensions. Sur ce thème, trois versions sont actuellement connues. "Deux ont un caractère un peu lunaire la troisième se veut plus lumineuse", nous dit Denis Coutagne. Loin des canons classiques du nu académique, Cezanne expérimente une structuration presque architecturale du corps humain. Par l'accentuation de la symétrie et l'adaptation des formes nues aux arbres et de la rivière l'œuvre et exceptionnelle. La composition ne suit néanmoins pas la pyramide typique de la Renaissance car les personnages les plus grands, les plus compactes sont disposés en petites pyramides sur le côté. La partie centrale, habituellement occupée par un motif dominant est ici vide. La touche est vaporeuse donnant au tableau une atmosphère étrange. Le paysage est réalisé dans des couleurs froides, verte et bleue. Les tons des chairs sont, comme la végétation, peints par grandes taches, comme de l'aquarelle. Le traitement sculptural des volumes et l'abstraction croissante préfigurent l'esthétique cubiste.

Les Joueurs de cartes.

Cette version emblématique issue d'une série peinte entre 1890 et 1895 présente une composition géométrique sobre et monumentale. L'épure des formes et la palette terreuse donnent une gravité silencieuse à la scène, transformant une simple partie de cartes en allégorie du temps suspendu. C'est une image de contemplation. Les couleurs viennent subtilement révéler des expressions contrastées, violet contre jaune mais chacune d'elles est neutralisée. Une fois la symétrie des joueurs posée, Cezanne surmonte leur raideur et leur naturel en conservant la gravité de leur attitude Le personnage de gauche est entièrement dans le tableau tandis que celui de droit, plus volumineux, plus musclé est davantage dans la marge et apparait plus proche du spectateur. Son emprise sur la table est plus grande. Sa tête est inclinée en avant. Il paraît plus absorbé par son jeu. Le premier personnage, plus classique, parait tendu. Sa silhouette, longiligne comme une colonne, contraste avec la ligne horizontale, derrière lui, formée par ce que nous reconnaissons être une des peintures du "Grand salon" et le mur rouge.

Nature morte au plat de cerises et aux pêches.

Cette toile témoigne de l'incessante quête de stabilité et d'équilibre du peintre. Le Jas de Bouffas est un laboratoire de recherche ou sont étudiés sans relâche les problèmes de la forme, de la spatialité et de la chromatique. À cette époque, Cezanne a rompu avec les Impressionnistes et travaille en solitaire à Aix-en-Provence. Il est dans sa pleine maturité artistique et peint sans relâche des natures mortes, des paysages, des baigneurs, dans une quête intense de structure, d'équilibre et de vérité picturale. La nature morte devient pour lui un laboratoire visuel, lui permettant de "reconstruire la nature" sur la toile à travers des objets simples. À l'opposé du trompe-l'œil ou de la pure imitation, il cherche à représenter la permanence sous l'apparence mouvante des choses. La composition présente Des petites cerises rondes, rouge sombre, éparpillées en bas de la toile ; Des pêches, plus massives, aux tons jaunes et rosés, posées sur une assiette blanche ; Une nappe également blanche, une table en bois, un récipient et un fond neutre. Ces fruits — fragiles et périssables — sont traités non comme symboles de vanité, mais comme formes plastiques pures. Le but n'est pas d'émouvoir, mais de construire. Cezanne organise la scène avec une rigueur presque architecturale la nappe blanche agit comme un socle lumineux. Les pêches, centrées, constituent un noyau volumique. Les cerises, éparses, créent un rythme visuel horizontal, comme des accents dans la phrase. La table est vue en légère contre-plongée, créant un décalage spatial typique du style de l'artiste. Nous remarquons un déséquilibre maîtrisé la perspective est volontairement instable, les objets semblent glisser ou flotter, mais l'ensemble tient comme un édifice. Cezanne applique une touche visible, à la fois modulée et synthétique. Chaque fruit est créé par des plans de couleur, non par des contours. Il n'y a pas de lumière directe la lumière est contenue dans la couleur elle-même, ce que Cezanne appelait "la logique de l'œil". Les volumes naissent de la juxtaposition de tons, dans une lente maturation picturale. Cezanne ne peint pas ce qu'il voit au premier regard, mais ce que sa vision élabore dans la durée. Ses formes s'harmonisent sans heurt, selon une logique constructive plus que décorative. La couleur n'illustre pas, elle construit. Cezanne révolutionne ici la nature morte traditionnelle. Il ne cherche ni le pittoresque, ni le réalisme illusionniste, ni l'effet décoratif. Il fait de la nature morte un lieu d'analyse du visible et de reconstruction mentale du réel. Il ne veut pas représenter l'instant, mais l'éternité de la perception. "Dans le peintre, il y a deux choses l'œil et le cerveau, tous deux doivent s'entraider ; il faut travailler à leur développement mutuel ; à l'œil par sa vision de la nature ; au cerveau par la logique des sensations organisées [...] L'œil doit concentrer, englober, le cerveau formulera". Cette toile est un manifeste de sa recherche "faire de l'impressionnisme quelque chose de solide et durable, comme l'art des musées". Avec elle il aura transformé la table de cuisine en chantier métaphysique, où chaque fruit devient un prisme de la vision.

Philippe Albou

Paris, juillet 2025

Cézanne au Jas De Bouffan

L'exposition internationale Cézanne 2025.

Les autres volets de l'année Cézanne

Au-delà des expositions, Aix vibre :

• Spectacles, concerts, lectures, projections et performances inspirés de Cezanne dans les lieux emblématiques de la ville : Festival, Pavillon Vendôme, Opéra…

• Le parcours naturel modernisé, inauguré pour 2025, invite à marcher sur les traces du peintre du Tholonet aux carrières de Bibémus jusqu'à la Sainte-Victoire.

Notes

Catalogue de l'exposition : Cezanne au Jas de Bouffan, RMN Editions Grand Palais et Musée Granet, sous la direction de Denis Coutagne. 293 p. 39 €.

1 - La coutume d'écrire le nom de Cézanne avec un accent aigu est très encrée. Les actes d'état-civil et notariés du Sud de la France écrivent "Paul Cezanne", ceux du nord et particulièrement parisien "Paul Cézanne". Ni le peintre, ni son père, ni sa mère, ni sa sœur ne signaient de cette typographie, et la société Paul Cezanne aujourd'hui respecte cette graphie. Les organisateurs de l'exposition à la demande de son arrière-petit-fils, ont écrit Cezanne et non Cézanne comme par le passé

2 - Il est évalué à cinq millions d'euros mais les retombées économiques attendues sont importantes.

3 - Une centaine d'événements ont été labellisés.

4 - Plus anciennement Palais de Malte, il abrite dès 1765 une école gratuite de dessin, à laquelle est intégré le Musée d'Aix devenus plus tard Musée Granet.

5 - Paul Cezanne est pourtant lui-même un enfant né hors mariage de Louis Auguste Cézanne, âgé de 40 ans, qui le reconnaît, et d'Anne Élisabeth Honorine Aubert, ouvrière chapelière âgée de 24 ans.

6 - Joachim Gasquet, Cézanne, édition Bernheim-Jeune, 1921, p. 123

Paul Cezanne, Académie d'homme (1862)

Graphite sur papier, 62,5 x 47,8 cm

France, Aix-en-Provence, musée Granet, fonds de l'Ecole de dessin, 1962

@ Claude Almodovar / musée Granet, Ville d'Aix-en-Provence

Paul Cezanne, Maison et ferme du Jas de Bouffan (1885)

Huile sur toile

60,8 x 73,8 cm

Prague, inv. O 3203 (FWN 238)

Paul Cezanne, Le Christ et la samaritaine,

S.d., graphite et encre sur papier vélin

12,2 x 20,2 cm,

Collection particulière (FWN 3004-02a [SPC], verso

Paul Cezanne Le rêve du poète ; Le baiser de la Muse d'après F.- Faillie (1859-1960)

Huile sur toile, 82 x 66 cm, dépôt au musée Granet, Aix-en-Provence, 1984 @GrandPalaisRmn (musée d'Orsay) / Herve Lewandowski

Félix-Nicolas Le baiser de la muse, (1857), huile sur toile, 82 x 59 cm, Paris, Centre national des arts plastiques, (Canap), achat sur la liste civile 1857, dépôt au musée Granet, Aix-en-Provence, 1857, inv., FNAC PFH-5292 et inv. D 857.1.1.

Paul Cezanne, Baigneur au rocher, (vers 1867 - 1869)

Peinture à l'huile sur mur en plâtre déposée et montée sur toile 167,6 x 105,4 cm

Etats-Unis, Norfolk (VA), Chrysler Muséum of Art ; Don de Walter P. Chrysler, Jr., 2009.13 @Chrisler Museum of Art

Paul Cezanne, Portrait de madame Cezanne, (1883 - 1885)

Huile sur toile, 46 x 38,3 cm

Philadelphie, Philadelphia Museum of Art, collection Louis E. Stern, inv. 1963 - 1881-6 (FWN 468).

Paul Cezannne, La Femme à la cafetière (vers 1895),

Huile sur toile, 130 x 97 cm

Paris musée d'Orsay, don de M. Et Mme Jean-Victor Pellerin, 1956

Inv. RF 1956 13 (FWN 514)

Paul Cezanne, Baigneur descendant dans l'eau (vers 1885), Graphite et aquarelle sur papier vélin, p. XXXIII extrait du carnet EH II, Collection Jasper Johns (FXN 3010 33a ; Rewald (W124)

@ Philippe Albou

Paul Cezanne, Baigneuses (vers 1895), huile sur toile, 47 77 cm, Copenhague, Ordrupgaard, inv. 234 WH (FWN 960)

@ Philippe Albou

Paul Cezanne, Les joueurs de cartes, 1893 - 1896

Huile sur toile, 47 x 56,5 cm

France, Paris musée d'Orsay, legs Isaac Camondo, 1911

@ GrandPalais Rmn (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Paul Cezanne, Les Quatre saisons :

L'Automne, vers 1860, peinture à l'huile sur mur en plâtre, déposée et montée sur toile, 314 x 105 cm

L'Eté, vers 1860, peinture à l'huile sur mur en plâtre, déposée et montée sur toile, 314 x 109,5 cm

Le Printemps, vers 1860, peinture à l'huile sur mur en plâtre, déposée et montée sur toile, 315 x 98 cm

L'Hivers, vers 1860, peinture à l'huile sur mur en plâtre, déposée et montée sur toile, 314 x 104 cm France, Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Don des héritiers d'Ambroise Vollard, 1950 @ Grand Palais Rmn : Agence Bulluz

Paul Cezanne, Portrait de Louis-Auguste Cezanne (vers 1865)

Peinture à l'huile sur mur en plâtre déposée et montée sur toile, 167,6 x 114,3 cm. Londres, The National Gallery, achat 1968, inv. (FNG 6385) @ Philippe Albou

Paul Cezanne, Les Baigneuse et baigneurs, (1899 - 1904)

Huile sur toile 51,3 x 61,7 cm

Etats-Unis, Chicago (IL), The Art Institut of Chicago, Amy McCormick Memorial Collection

@Art Institut, Dist, GranPalaisRmn / image The Art Institut of Chicago

Paul Cezanne, Louis-August Cezanne, père de l'artiste lisant "L'Evénement", 1866

Huile sur toile, 198,5 x 119,3 cm

Etats-Unis, Washington, D.C., National Gallery of Art, Collection de M. Et Mme Paul Mellon. Courtesy National Gallery of Art, Washington

Paul Cezanne, Nature morte au plat de cerises et aux pêches, 1885-1887

Huile sur toile, 50,17 x 60,96 cm

Etat-Unis, Los Angeles (CA), Los Angeles County Museum of Art, Don d'Adèle R. Levy Fun, Inc., et M. Et Mme Armand S. Deutsh @2024 Museum Associates / LACMA. Licenciée par Diot. GrandPalaisRmn : image LACMA

Informations pratiques :

1. CEZANNE AU JAS DE BOUFFAN

• Musée Granet, Place Saint‑Jean‑de‑Malte

28 juin – 12 octobre 2025, tous les jours de 9h à 19h (jeudi jusqu'à 22h)

Tél. : 04 42 16 11 61

2. AUTOUR DE CEZANNE – EXPOSITIONS ASSOCIÉES

• Cézanne et Aix (Association Acantari)

Oustau de Prouvènço, centre-ville

3–4 mai 2025, de 10h à 18h

• Cezanne vue d'Aix, entre légende et mémoire collective

Musée du Viel Aix (fermé le lundi)

Hôtel d'Estienne de Sant-Jean

17 rue Gaston de Saporta

13100 1ix-en-Provence

Tél. 04 42 91 89 78

6 juin 2025- 4 janvier 2026

• À la recherche de Mme Cézanne

Chapelle du couvent des Andrettes & Galerie Ramand (face au musée Granet)

41n rue Cardinale1310 Aix-en-Provence

25 juin – 2 août 2025 (entrée libre)

• La Petite Galerie Cezanne

Galerie de la Manufacture

4 février – 21 décembre 2025 (familles et enfants)

• L'expo des expos

Pavillon de Vendôme

19 juin – 2 novembre 2025

32 rue Celons ou 13 rue de la Molle

13100 Aix-en-Provence

Tél. : 04 42 91 88 75

3. SITES HISTORIQUES ET PARCOURS CÉZANNELIENS

• Bastide du Jas de Bouffan

• Atelier des Lauves

• Carrières de Bibémus

• Montagne Sainte‑Victoire et Route Cézanne

Dossier de presse Paul Cézanne 2025

|